人口规模与交通环境影响的中国城市旅游资源—经济空间错位

|

杨宇民(1994—),男,湖南长沙人,硕士,主要研究方向为区域城乡规划。E-mail:136732251@qq.com |

收稿日期: 2020-03-14

修回日期: 2020-09-20

网络出版日期: 2025-04-23

基金资助

湖南省重点领域研发计划项目(2019SK2101)

国家重点研发计划项目(2019YFD101300)

Spatial Mismatch of Tourism Resources and Economy in Chinese Cities Under the Background of Population Scale and Traffic

Received date: 2020-03-14

Revised date: 2020-09-20

Online published: 2025-04-23

针对旅游发展“区域差异大,发展不平衡”带来的城市旅游发展潜力未能充分发掘和旅游供给分配效率低等问题,以中国地级行政区为主,与直辖市和省辖县一同作为研究区,利用12 135个旅游资源结合旅游经济、人口规模、交通环境大数据,通过回归分析和空间分析法得出中国城市旅游资源—经济空间错位特征,以及基于人口规模—交通环境相对优势的强弱关系空间分布特征。其中资源—经济优势错位区中有34个规模优势型城市(SA型地区)和48个交通优势型城市(TA型地区),分别呈现“南方优势化”和“省际边缘化”特征,资源—经济劣势错位区中有46个规模优势型城市(SI型地区)和75个交通优势型城市(TI型地区),分别呈现“中部南部集中化”特征和“国界边缘化”特征。研究定量比对了旅游发展中城市与城市之间的差距,讨论各区域在旅游发展过程中可能面临的机遇和挑战,有利于充分发掘城市旅游发展潜力,从而实现全域旅游背景下旅游发展收益最大化的目标。

杨宇民 , 焦胜 , 廖婧茹 , 刘奕村 , 胡亮 , 邓凌云 , 郑华 , 伍天亮 . 人口规模与交通环境影响的中国城市旅游资源—经济空间错位[J]. 经济地理, 2021 , 41(1) : 221 -231 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2021.01.025

Tourism development meets the problem of the regional difference and unbalanced development,which causes low development potential of urban tourism and low supply allocation efficiency. Taking China's prefecture-level administrative regions,municipalities and counties directly administrated by the provincial government as study area,this paper comprehensively combines the data of 12135 tourist resources,tourism economy,population scale and traffic environment,and analyzes spatial mismatch of tourism resources and economy in Chinese cities and their spatial distribution characteristics by means of regression analysis and spatial analysis. In resource-economic mismatch area,there are 34 cities with scale advantage (SA area) and 48 cities with traffic advantage (TA area),which respectively presents the advantage of "south" and "provincial marginalization" characteristics. Resource-economic disadvantage in mismatch area has 46 cities with scale advantages (SI area) and 75 cities with traffic advantages (TI area),which presents the features of "centralization in the south and central" and marginalization in the northwest border of China. This paper discusses the opportunities and challenges that each region may face in the process of tourism development,and makes a quantitative comparison of the tourism development gap between cities,which is conducive to fully stretching the potential of urban tourism development,so as to maximize the revenue of tourism development under the background of regional tourism.

表1 旅游资源去重复Tab.1 Repeat number of tourism resources |

| 旅游资源 | 数据统计个数(个) | 重复资源点个数(个) | 有效资源点 个数(个) | 数据 年份 |

|---|---|---|---|---|

| 5A级旅游景区 | 258 | 22 | 236 | 2018 |

| 4A级旅游景区 | 2 441 | 95 | 2 346 | 2017 |

| 3A级旅游景区 | 2 643 | 1 092 | 1 551 | 2017 |

| 国家水利风景区 | 568 | 86 | 482 | 2018 |

| 国家风景名胜区 | 244 | 8 | 236 | 2017 |

| 世界文化遗产 | 36 | 4 | 32 | 2018 |

| 国家历史文化名城 | 134 | 0 | 134 | 2018 |

| 全国重点文物保护单位 | 4 296 | 716 | 3 580 | 2018 |

| 世界自然遗产 | 17 | 0 | 17 | 2018 |

| 国家地质公园 | 213 | 58 | 155 | 2017 |

| 国家级自然保护区 | 474 | 13 | 461 | 2018 |

| 国家森林公园 | 827 | 54 | 773 | 2017 |

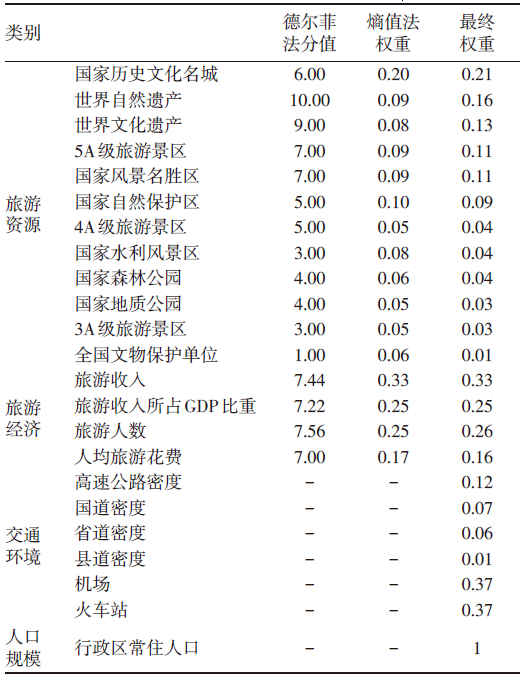

表2 评价指标体系表Tab.2 Evaluation index system |

|

| [1] |

国务院办公厅. 国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见[R]. 国办发〔2018〕15号.

|

| [2] |

阎守邕, 丁纪, 濮静娟, 等. 中国旅游资源分区的初步研究[J]. 自然资源学报, 1989, 4(2):112-122.

|

| [3] |

汪德根, 陈田. 中国旅游经济区域差异的空间分析[J]. 地理科学, 2011, 31(5):528-536.

|

| [4] |

倪向丽. 我国省际旅游产业竞争力因子聚类评估[J]. 统计与决策, 2018, 34(21):54-56.

|

| [5] |

郭剑英, 王乃昂. 旅游资源的旅游价值评估——以敦煌为例[J]. 自然资源学报, 2004, 19(6):811-817.

|

| [6] |

刘占福, 韩增林, 夏雪. 基于空间错位理论的中国滨海旅游地区差异研究[J]. 海洋开发与管理, 2015, 32(3):95-99.

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

韩春鲜. 基于旅游资源优势度差异的新疆旅游经济发展空间分析[J]. 经济地理, 2009, 29(5):871-875.

|

| [10] |

李国兵, 田亚平. 珠三角区间旅游资源竞争力比较及其效度分析[J]. 经济地理, 2019, 39(1):1-14.

|

| [11] |

赵磊, 毛润泽. 旅游发展、门槛效应与经济增长——来自中国的经验证据[J]. 山西财经大学学报, 2013(12):69-83.

|

| [12] |

翁钢民, 陈林娜. 区域旅行服务、交通区位与旅游经济的空间错位研究[J]. 地理与地理信息科学, 2014, 30(4):90-94.

|

| [13] |

宋子千, 韩元军. 中国旅游产业的增长方式与面向现代服务业的转型——基于2005—2009年22个旅游城市面板数据的实证分析[J]. 经济地理, 2013, 33(10):163-167.

|

| [14] |

李锋, 孙根年, 付琦. 基于抗周期性角度的我国旅游产业政策效用评估研究——以四次旅游产业政策为例[J]. 经济地理, 2013, 33(6):162-169.

|

| [15] |

文捷敏, 余颖, 刘学伟, 等. 基于网络文本分析的“网红”旅游目的地形象感知研究——以重庆洪崖洞景区为例[J]. 旅游研究, 2019, 11(2):44-57.

|

| [16] |

程萍, 严艳. 旅游微博新媒介对旅游者的吸引力研究——基于对艺龙旅行网新浪微博的网络文本分析[J]. 旅游论坛, 2012, 5(3):22-26

|

| [17] |

刘大均, 胡静, 程绍文, 等. 中国旅游微博空间分布格局及影响因素——以新浪旅游微博为例[J]. 地理科学, 2015, 35(6):717-724.

|

| [18] |

黄秀娟, 黄福才. 基于PCR的区域旅游国际竞争力影响因素[J]. 经济地理, 2007, 27(5):847-851.

|

| [19] |

周玉翠, 邓祖涛, 石军南, 等. 中国世界遗产旅游目的地客源市场潜力研究[J]. 经济地理, 2019, 39(4):216-222.

|

| [20] |

张广海, 王佳. 我国旅游资源竞争力综合评价及其开发类型研究[J]. 中国海洋大学学报:社会科学版, 2013, 2(2):43-50.

|

| [21] |

苏伟忠, 杨英宝, 顾朝林. 城市旅游竞争力评价初探[J]. 旅游学刊, 2003(3):39-42.

|

| [22] |

潘辉. 旅游资源与旅游经济关系研究[D]. 合肥: 安徽大学, 2013.

|

| [23] |

杨帆. 区域旅游业经济绩效评价研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2006.

|

| [24] |

邓祖涛, 尹贻梅. 我国旅游资源、区位和入境旅游收入的空间错位分析[J]. 旅游科学, 2009, 23(3):6-10.

|

| [25] |

夏海斌, 戴霄晔, 王莹, 等. 基于GIS的中国县级尺度交通便利性分析[J]. 地域研究与开发, 2006, 25(3):120-124.

|

| [26] |

武惠. 旅游资源禀赋与旅游经济发展的空间错位研究[D]. 厦门: 华侨大学, 2018.

|

| [27] |

王绍博, 罗小龙, 顾宗倪. 精明增长背景下上海城市空间扩展演变特征与驱动机制[J]. 经济地理, 2019, 39(6):58-65.

|

/

| 〈 |

|

〉 |