南京市主城区农民工就业空间分异的演变

|

王慧(1988—),女,吉林永吉人,博士,讲师。主要研究方向为弱势群体就业空间。E-mail:wanghuiseu@126.com。 |

收稿日期: 2018-12-04

修回日期: 2019-05-19

网络出版日期: 2025-04-18

基金资助

国家自然科学基金项目(51908289)

国家自然科学基金项目(51878142)

国家自然科学基金项目(51678130)

中国博士后科学基金项目(2019M651840)

江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)

Evolution of Employment Space Differentiation of Migrant Workers in Main Urban Area of Nanjing City

Received date: 2018-12-04

Revised date: 2019-05-19

Online published: 2025-04-18

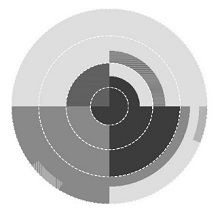

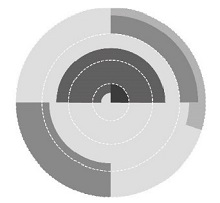

首先,基于我国农民工在城市生活的“就业先导”和“非永久性”的特征,论述“就业地”口径分析农民工空间分异的必要性,并构建相应的因子分析指标。其次,基于2009和2015年课题组关于农民工就业信息调查数据,分析南京市主城区农民工就业空间分异的演变状况。结果显示:①根据因子分析结果,人口特征状况、职业状况和移民特征三个主要因子对南京市农民工的就业空间分异具有较大影响,并持续作用于农民工就业空间的分异状态。②用聚类分析法可分别将2009和2015年南京市主城区划分为7类农民工就业区和5类农民工就业区,前者呈现出“方向+圈层”共同主导的空间结构,后者则呈现明显的“圈层”结构,就业空间表现出明显的圈层间异质化而圈层内同质化的演变特征。最后,基于上述演变特征,提出基于差异化空间需求的农民工空间配套策略。

王慧 , 吴晓 . 南京市主城区农民工就业空间分异的演变[J]. 经济地理, 2019 , 39(9) : 71 -81 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2019.09.010

Firstly,based on the "employment-oriented" and "non-permanent" characteristics of migrant workers in urban life, this paper analyzes the spatial differentiation of migrant workers and constructs the corresponding index system. Secondly, based on the survey data of migrant workers' employment information in 2009 and 2015, this paper explores the evolution of employment spatial differentiation in the main urban area of Nanjing. The results show that: 1) According to the factor analysis results, three main factors which are demographic characteristics, occupational status and immigration characteristics have a great impact on the employment spatial differentiation of migrant workers in main city of Nanjing, and continuously affect the employment spatial differentiation of migrant workers. 2) By cluster analysis, Nanjing urban area can be divided into seven types of employment zone in 2009 and five types of employment zone in 2015. The former shows a spatial structure dominated by "direction+circle", while the latter shows an obvious "circle" structure. Employment space shows an evident evolution of inter-circle heterogeneity and intra-circle homogeneity. Finally, based on the above evolution characteristics, this paper puts forward the spatial matching strategy of migrant workers based on the differential spatial demand.

表1 农民工就业空间因子生态分析指标体系表Tab.1 Index system of migrant workers’employment space |

| 指标大类 | 指标子类 | 变量 |

|---|---|---|

| Ⅰ人口构成 | 一.性别比例 | 1.男性比例 |

| 二.年龄构成 | 2.40岁以下人口比重 | |

| 三.婚姻状况 | 3.未婚人口比重 | |

| 四.受教育程度 | 4.高中比重 | |

| 5.低等教育水平比重 | ||

| Ⅱ就业状况 | 五.职业状况 | 6.商业服务业比重 |

| 7.生产、运输设备操作比重 | ||

| 六单位状况 | 8.私企比重 | |

| 9.个体工商户比重 | ||

| Ⅲ移民状况 | 七.来宁时间 | 10.来宁1年以下比重 |

| 11.来宁5年以上比重 | ||

| Ⅳ居住状况 | 八.就业相关的居住状况 | 12.工作单位提供工地居住比例 |

| 13.工作单位提供住房居住比例(非工地) |

注:低等教育水平指初中及以下教育水平。 |

表2 2009年南京市农民工的就业因子结构Tab.2 Employment factor of migrant workers in 2009 |

| 因子 | (A)每个因子的解释力 | (B)因子的性质 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 解释方差的百分比% | 累积百分比% | 特征值 | 负荷 | ||

| Ⅰ人口特征主因子 | 30.149 | 30.149 | 3.919 | 40岁以下比例 | 0.890 |

| 高中比例 | 0.874 | ||||

| 未婚比例 | 0.779 | ||||

| 低教育水平比例 | -0.880 | ||||

| Ⅱ职业特征主因子 | 23.504 | 53.652 | 3.055 | 生产、运输设备操作人员比例 | 0.857 |

| 个体工商户比例 | -0.788 | ||||

| 商业服务业人员比例 | -0.908 | ||||

| Ⅲ住房特征主因子 | 18.556 | 72.208 | 2.412 | 工作单位提供住房居住比例(非工地) | 0.886 |

| 私企比例 | 0.836 | ||||

| 工作单位提供工地居住比例 | -0.769 | ||||

| Ⅳ移民特征主因子 | 8.152 | 80.360 | 1.060 | 5年以上比例 | 0.859 |

| 1年以下比例 | -0.761 | ||||

表3 2015年南京市农民工的就业因子结构Tab.3 Employment Factor of Migrant Workers in 2015 |

| 因子 | (A)每个因子的解释力 | (B)因子的性质 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 解释方差的百分比/% | 累积百分比/% | 特征值 | 负荷 | ||

| Ⅰ职业特征主因子 | 49.750 | 49.750 | 6.468 | 生产、运输设备操作人员比例 | 0.935 |

| 男性比例 | 0.813 | ||||

| 工作单位提供工地居住比例 | 0.808 | ||||

| 私企比例 | -0.690 | ||||

| 商业服务业人员比例 | -0.831 | ||||

| Ⅱ人口特征主因子 | 19.179 | 68.929 | 2.493 | 40岁以下比例 | 0.926 |

| 未婚比例 | 0.829 | ||||

| 高中比例 | 0.802 | ||||

| 单位提供住房居住比例(非工地) | 0.653 | ||||

| 低教育水平比例 | -0.778 | ||||

| Ⅲ移民特征主因子 | 10.537 | 79.466 | 1.370 | 个体工商户比例 | 0.754 |

| 5年以上比例 | 0.718 | ||||

| 1年以下比例 | -0.624 | ||||

表4 2009年南京市主城区农民工就业区Tab.4 Migrant workers' employment areas of Nanjing main urban area in 2009 |

| 就业区分类 | 因子得分 | 就业区特征 | 分布特征 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 人口 状况 | 职业 状况 | 居住 状况 | 移民 状况 | ||||

| A | 商业服务业农民工集聚区 | 0.14 | -1.22 | -0.02 | 0.68 | 商业服务业农民工和个体工商户占比高 | 中心区大部分地区和东南区域的内城和近郊 |

| B | 新来宁的中老年商业服务业农民工集聚区 | -1.57 | -1.37 | 0.48 | -0.87 | 40岁以上低学历农民工、低学历农民工、商业服务业农民工、个体工商户、来宁一年以下农民工占比高 | 内城西北地区 |

| C | 生产运输设备操作农民工集聚区 | -0.84 | 1.01 | -0.35 | 0.72 | 生产运输设备操作人员占比较高 | 集中分布于内城和近郊的西南区域 |

| D | 工厂(包住宿)的老移民集聚区 | 0.61 | 2.44 | 3.28 | 1.90 | 单位提供住宅(非工地)、来宁五年以上农民工和生产运输设备操作人员占比高 | 集中分布于主城东南最外边缘的工厂区 |

| E | 建筑工集聚地 | -0.21 | 0.51 | -2.24 | 0.69 | 单位提供住宅(工地)占比高 | 主要分布于主城西南最外边缘城市的新建地区 |

| F | 新移民集聚区 | 0.57 | 0.38 | 0.56 | -3.13 | 来宁一年以下农民工占比高 | 集中围绕火车站、汽车站的中下层社区及其周边的临时就业机会较多的地区分布 |

| G | 无主导特征的混合区 | 0.59 | 0.34 | 0.05 | -0.72 | 无明确主导特征 | 北部 |

图3 2009年南京市主城区农民工就业区分布Fig.3 Distribution of migrant workers' employment area in Nanjing main urban area in 2009 |

表5 2015年南京市主城区农民工就业区Tab.5 Migrant workers’employment areas of Nanjing urban area in 2015 |

| 就业区分类 | 因子得分 | 就业区特征 | 分布特征 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 职业 状况 | 人口 状况 | 移民 状况 | ||||

| A | 新来宁的年轻商业服务业农民工集聚区 | -1.19 | 1.28 | -1.99 | 来宁一年以内农民工占比高、商业服务业农民工占比高、40岁以下低学历农民工占比高 | 主要分布于城市CBD核心范围的东北部 |

| B | 新来宁的商业服务业农民工集聚区 | -0.89 | 0.32 | -0.84 | 商业服务业农民工占比较高、来宁一年以内农民工占比较高 | 城北的中心区、内城和近郊范围 |

| C | 建筑工人集聚区 | 1.05 | -0.42 | -0.34 | 建筑业农民工占比高 | 主要分布于西南和东北的主城边缘地带(亦即城市的近郊外缘区域) |

| D | 年轻的老移民集聚区 | 0.65 | 2.73 | 1.19 | 40岁以下年轻农民工占比高、较高学历农民工占比高、来宁五年以上农民工占比较高 | 主要分布于主城东部边缘的城市新建地区,以马群街道和玄武湖街道为主 |

| E | 无主导特征的混合区 | -0.46 | -0.39 | 0.67 | 无明确主导特征 | 中间圈层 |

表6 南京市主城区农民工就业区演变特征Tab.6 Evolution characteristics of migrant workers’employment areas in Nanjing urban area |

| 2009年特征 | 2015年特征 | 变化特征 | ||

|---|---|---|---|---|

| 主导属性 | 职业 | 商业服务业农民工和生产运输设备操作农民工 | 商业服务业农民工 | 属性重构,呈现人力资本高阶化特征 |

| 人口 | 较低学历的年老农民工 | 较高学历的年轻农民工 | ||

| 移民 | 老移民 | 新移民和老移民 | ||

| 就业区类型 | 较多样(共7类集聚区) | 较单一(共5类集聚区) | 多样性减弱趋势 | |

| 空间特征 |  |  | 圈层化 | |

表7 分圈层各类农民工群体特性和空间配套需求Tab.7 Characteristics and spatial matching demand of migrant workers in different area |

| 圈层特征 | 区位特征 | 人群类型 | 人群特性 | 空间配套需求 |

|---|---|---|---|---|

| 城市中心 (CBD区域) | 提供大量农民工就业岗位,同时极高人口和就业岗位密度有利于工作找寻,但缺少廉价住房提供 | 新进城的年轻商业服务业农民工 | 单身、高流动率、工作找寻阶段、出于职业向上流动的最佳年龄 | 多人宿舍式住房(可配置于中心区外围) 农民工培训教育机构 |

| 近郊 | 以城市住区为主,提供大量社区服务相关的就业岗位,可提供一定量的廉价住房和与城市居民共享的公共设施 | 商业服务业农民工 | 无其他明显主导特征,单身与家庭农民工并存 | 家庭式+多人宿舍式住房 公共服务(子女教育) 农民工培训教育机构 |

| 远郊 | 以工厂、集贸市场和批发市场、住区、和未来城市次中心的混合为主,是大量农民工就业岗位的增长点。具备提供廉价住房的条件,但目前交通设施和公共服务配套相对缺少,同时现有就业岗位密度较小,不利于工作找寻 | 构成相对复杂,各类群体混合 | 生产运输设备操作人员与商业服务业人员并存,单身与家庭农民工并存,年轻与中老年农民工并存,需求具有多样性 | 公共服务(子女教育) 家庭式+多人宿舍式住房+单位集体宿舍 农民工培训教育机构 农民工就业服务相关机构 |

| [1] |

段成荣. 关于当前流动人口和人口流动研究的几个问题[J]. 人口研究, 1999(2):48-54.

|

| [2] |

蔡昉. 人口迁移和流动的成因、趋势与政策[J]. 中国人口科学, 1995(6):8-16.

|

| [3] |

李强. 农民工与中国社会分层[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2012.

|

| [4] |

吴晓. 城市中的“农村社区”——流动人口聚居区的现状与整合研究[J]. 城市规划, 2001, 25(12):25-29.

|

| [5] |

张敏, 石爱华, 孙明洁, 等. 珠江三角洲大城市外围流动人口聚居与分布——以深圳市平湖镇为例[J]. 城市规划, 2002, 26(5):63-65.

|

| [6] |

康达西, 殷洁. 城市中心区流动人口聚居空间考察——以南京市红庙小区为例[J]. 城市问题, 2018(2):90-97.

|

| [7] |

吴晓. 大城市进城农民的就业空间结构探析——以南京主城区为实证[J]. 城市规划学刊, 2011, 198(6):94-103.

|

| [8] |

徐卞融, 吴晓. 基于“居住—就业”视角的南京市流动人口职住空间分离量化[J]. 城市规划学刊, 2010(5):87-97.

|

| [9] |

王慧, 吴晓, 郑浩. 流动人口就业空间的集聚性和城市就业空间的关联研究——以南京市主城区为例[J]. 人文地理, 2014, 29(5):31-39.

|

| [10] |

林耿, 王炼军. 阶层化背景下的就业空间——以常住人口与流动人口为例[J]. 地理研究, 2010, 29(6):s1 070-1 082.

|

| [11] |

项飚. 跨越边界的社区——北京“浙江村”的生活史[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2000.

|

| [12] |

李志刚, 刘晔, 陈宏胜. 中国城市新移民的“乡缘社区”:特征、机制与空间性——以广州“湖北村”为例[J]. 地理研究, 2011, 30(10):1 910-1 920.

|

| [13] |

薛德升, 黄耿志. 管制之外的“管制”:城中村非正规部门的空间集聚与生存状态——以广州市下渡村为例[J]. 地理研究, 2008, 27(6):1 390-1 398.

|

| [14] |

陈宇琳. 特大城市外来自雇经营者市民化机制研究——基于北京南湖大棚市场的调查[J]. 广东社会科学, 2015(2):204-213.

|

| [15] |

黄耿志, 薛德升. 1990年以来广州市摊贩空间整治的规训机制[J]. 地理学报, 2011, 66(8):1 063-1 075.

|

| [16] |

黄耿志, 徐孔丹, 薛德升. 广州摊贩空间疏导模式及其成功效应的影响因素——基于沥滘村疏导区的实证研究[J]. 人文地理, 2013(6):74-79.

|

| [17] |

王波, 甄峰. 南京市区就业空间布局研究[J]. 人文地理, 2011(4):58-65.

|

| [18] |

王慧, 吴晓, 强欢欢. 南京市主城区就业空间布局初探[J]. 经济地理, 2014, 34(6):115-123.

|

| [19] |

王纪武, 邵雨莲. 杭州市老龄人口空间分布及演化规律研究[J]. 城市规划, 2015, 39(5):47-51.

|

| [20] |

|

| [21] |

许学强, 胡华颖, 叶嘉安. 广州市社会空间结构的因子生态分析[J]. 地理学报, 1989(4):385-399.

|

| [22] |

郑静, 许学强, 陈浩光. 广州市社会空间的因子生态再分析[J]. 地理研究, 1995(2):15-25

|

| [23] |

冯健, 周一星. 北京都市区社会空间结构及其演化(1982-2000)[J]. 地理研究, 2003-, 22(4):476.

|

| [24] |

杨上广. 大城市社会空间结构演变研究——以上海市为例[J]. 城市规划学刊, 2005(5):17-22.

|

| [25] |

吴启焰, 崔功豪. 南京市居住空间分异特征及其形成机制[J]. 城市规划, 1999(12):23-26.

|

| [26] |

王慧, 吴晓, 强欢欢. 进城农民聚居空间和城市居住空间的关联研究——以南京市主城区为实证[J]. 城市规划, 2015, 39(5):52-61.

|

| [27] |

徐卞融, 吴晓. 基于“居住—就业”视角的南京市流动人口空间分异研究[J]. 规划师, 2010, 26(7):113-120.

|

| [28] |

徐卞融, 吴晓. 基于“居住—就业”视角的南京市流动人口空间分异研究[J]. 规划师, 2010, 26(7):113-120.

|

| [29] |

冯健, 刘玉. 转型期中国城市内部空间重构:特征、模式与机制[J]. 地理科学进展, 2007(4):93-106.

|

| [30] |

郑承智, 张旺锋, 武炳炎, 等. 北京市外来人口集聚型城中村流动人口职住分离研究[J]. 地理科学进展, 2017, 36(4):416-425.

|

/

| 〈 |

|

〉 |