基于社区生活圈的学前教育资源均等性评价及优化策略——以兰州市主城区为例

|

郭念发(1999—),男,硕士研究生,研究方向为城乡发展与规划。E-mail:2681500774@qq.com |

收稿日期: 2023-10-19

修回日期: 2024-03-21

网络出版日期: 2024-12-18

基金资助

国家自然科学基金面上项目(42371219)

绿洲科学科研成果突破行动计划(NWNU-LZKX-202302)

Evaluation and Optimization Strategy of Equivalence of Preschool Education Resources Based on Community Life Circle:A Case Study of the Main Urban Area of Lanzhou City

Received date: 2023-10-19

Revised date: 2024-03-21

Online published: 2024-12-18

郭念发 , 王录仓 , 常飞 , 马平易 , 廖婷 , 付淼 . 基于社区生活圈的学前教育资源均等性评价及优化策略——以兰州市主城区为例[J]. 经济地理, 2024 , 44(11) : 84 -94 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2024.11.009

This paper takes the main urban area of Lanzhou City as a case study and evaluates the equality of preschool education resources based on the three-level community life circle of 5 min,10 min and 15 min. By combining data on preschool enrollment, school-age children, road network, etc., this paper utilizes the superposition analysis method to assess the equality of preschool education resources and analyzes the impact of circle amplification on equality and spatial optimization strategy. The results indicate that: 1) In the tertiary community life circle, there is a basic balance between supply and demand for preschool education resources. The number of balanced areas far exceeds that of oversupplied or undersupplied areas. As the living circle expands,there is a decrease in both "oversupply" and "undersupply", with adjustments in schooling radius and scope helping achieve supply-demand balance when school-age children cannot access their nearest kindergarten. 2) The 5-minute living circle exhibits widespread distribution and even coverage in terms of "moderate accessibility",ensuring convenient access to kindergartens for children. With the enlargement of the living circle, the number of "low-accessibility" living circles has increased and the coverage has expanded, which has caused inconvenience in accessing kindergartens. 3) Overall, there is high equality in preschool education resource allocation especially within the 5-minute living circle. However this decreases as the living circle expands. Consequently,it is proposed to add 33 kindergartens with an additional capacity for 8910 places while optimizing road networks within 168 5-minute living circles based on supply-demand optimization.

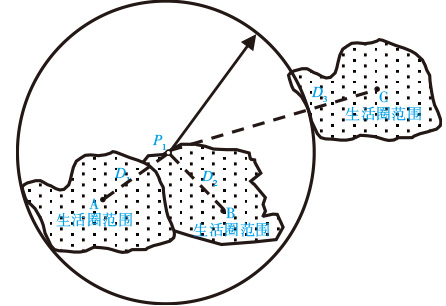

表1 情景模拟示例Tab.1 Examples of scenario simulations |

| 模拟示例 | 赋权过程 |

|---|---|

| 学校P1在300 m的服务半径上,有生活圈A、B、C,根据P1距生活圈质心距离D1、D2、D3的比例关系,将P1点的学位数按比例附加给生活圈A、B、C |

| [1] |

习近平. 全面贯彻落实党的教育方针努力把我国的基础教育越办越好[N]. 人民日报,2016-09-10(1).

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

冯周卓, 孙颖. 论城市空间公平及其基本维度[J]. 湖南大学学报(社会科学版), 2018, 32(2):155-160.

|

| [8] |

张兴. 以教育空间正义推进社会公平正义:生成逻辑与实践路径[J]. 教育理论与实践, 2023, 43(25):16-21.

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

陶卓霖, 戴特奇, 宋长青. 空间公平导向的城市医疗设施优化配置模型研究[J]. 地理学报, 2023, 78(2):474-489.

|

| [14] |

宛天月, 陆伟, 孙佩锦, 等. 基于文献计量的公共服务设施空间公平性研究进展与展望[J]. 城乡规划, 2023(5):93-105.

|

| [15] |

|

| [16] |

程顺祺, 祁新华, 林涵, 等. 移动搜索法在教育公共服务可达性评价中的改进与应用——以福州城区幼儿园为例[J]. 人文地理, 2017, 32(3):53-60.

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

张志斌, 陈龙, 笪晓军, 等. 基于社会阶层的公共服务设施空间公正性——以兰州市中心城区为例[J]. 城市规划, 2021, 45(12):48-58.

|

| [20] |

宋伟轩, 涂唐奇, 尹上岗, 等. 南京义务教育资源的社会—空间可达性差异及效应研究[J]. 地理研究, 2019, 38(8):2008-2026.

|

| [21] |

林鹏. 可达性研究方法综述[J]. 西部资源, 2022(1):194-200,202.

|

| [22] |

李思仪, 程钢, 张启华, 等. 学前教育资源空间分布及可达性研究——以深圳市龙岗区普惠园为例[J]. 地理信息世界, 2022, 29(2):46-51.

|

| [23] |

郑楚楚, 姜勇, 王洁, 等. 公办学前教育资源区域配置的空间特征与均衡程度分析[J]. 学前教育研究, 2017(2):17-26.

|

| [24] |

|

| [25] |

刘春卉, 谷跃, 刘予, 等. 城市影子教育机构的空间分异与教育资源领域化——以南京为例[J]. 经济地理, 2021, 41(5):155-164.

|

| [26] |

宋伟轩, 曹辉, 涂唐奇, 等. 南京主城区优质教育资源导向的学区绅士化研究[J]. 地理学报, 2023, 78(4):792-810.

|

| [27] |

孙道胜, 柴彦威. 城市社区生活圈体系及公共服务设施空间优化——以北京市清河街道为例[J]. 城市发展研究, 2017, 24(9):7-14.

|

| [28] |

柴彦威, 张雪, 孙道胜. 基于时空间行为的城市生活圈规划研究——以北京市为例[J]. 城市规划学刊, 2015(3):61-69.

|

| [29] |

蔡兴飞, 王浩, 李莉, 等. 社区生活圈评估应用实践、挑战及展望[J]. 规划师, 2023, 39(5):47-52.

|

| [30] |

白永平, 闪爱萍. 基于步行者视角的兰州市步行环境研究[J]. 现代城市研究, 2011, 26(1):72-77.

|

| [31] |

韩高峰, 秦杨. 需求与供给分析视角下教育设施布局规划指标体系构建——以南康市中心城区中小学布局专项规划为例[J]. 规划师, 2013, 29(12):104-109.

|

| [32] |

王录仓, 常飞. 基于多源数据的兰州市公共服务设施配置格局与规划策略[J]. 规划师, 2019, 35(18):12-18.

|

| [33] |

黄荣清. 从我国人口变动看就业形势[J]. 经济与管理研究, 2001(4):24-27.

|

| [34] |

郑銮娟, 肖童, 刘晔, 等. 基于多出行模式两步移动搜索法的东莞市小学空间可达性研究[J]. 地理科学进展, 2023, 42(7):1341-1354.

|

| [35] |

常飞, 王录仓, 马玥, 等. 城市公共服务机构与人口是否匹配?——基于社区生活圈的评估[J]. 地理科学进展, 2021, 40(4):607-61.

|

| [36] |

王承慧, 邱建维, 瞿嘉琳, 等. 社区中心空间类型和服务效益:对社区生活圈规划的启示[J]. 现代城市研究, 2022(8):43-50.

|

| [37] |

刘荣增, 段鸿飞, 王淑华. 生活圈视角下城市教育服务设施布局与供需关系分析——以郑州市主城区初中教育为例[J]. 地域研究与开发, 2023, 42(4):64-69.

|

| [38] |

赵雪雁, 马平易, 李文青, 等. 黄土高原生态系统服务供需关系的时空变化[J]. 地理学报, 2021, 76(11):2780-2796.

|

| [39] |

李金泽, 唐芃, 龙灏. 基于多源数据的城市公共应急服务设施选址模型研究[J]. 建筑科学, 2021, 37(12):62-70.

|

| [40] |

何静, 周典, 刘天野, 等. 老龄化社会西安城市公共服务设施环境质量评价方法研究[J]. 建筑学报, 2022(Sup2):23-30.

|

/

| 〈 |

|

〉 |