中国温泉旅游地的空间分布及其影响因素

|

朱泽辉(2000—),女,博士研究生,研究方向为城市旅游与旅游规划。E-mail:zhuzehui2022@126.com |

收稿日期: 2023-10-30

修回日期: 2024-03-20

网络出版日期: 2024-09-14

基金资助

国家自然科学基金面上项目(42271248)

Spatial Distribution of Spa Resort in China and Its Influencing Factors

Received date: 2023-10-30

Revised date: 2024-03-20

Online published: 2024-09-14

朱泽辉 , 刘家明 , 朱鹤 , 高彩霞 , 李凤娇 . 中国温泉旅游地的空间分布及其影响因素[J]. 经济地理, 2024 , 44(5) : 190 -201 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2024.05.020

Spa resort,as a health tourism product,has received widespread attention in recent years. Research on the spa resort will contribute to the sustainable development of the spa tourism industry. This study categorizes 1072 spa resorts in China,analyzes the spatial distribution of different types of spa resorts using the ArcGIS spatial analysis methods,and explores the influencing factors of the spatial pattern of spa resorts by the means of the Geodetector. The results indicate that: 1) Based on the size of guest rooms and development orientation,spa resorts in China are divided into four types: large- and medium-sized spa resort,small-sized spa resort,leisure-type spa resort,and nature sightseeing-type spa resort. 2) Spa resorts show the characteristics of agglomeration spatial distribution,form the spatial structure of two density core areas,two sub-density core areas,and multiple point-shaped agglomeration with wide area distribution. 3) Different types of spa resorts exhibit different distribution structures,large- and medium-sized spa resorts form "E-shaped" spatial structure,small-sized spa resorts is the spatial structure of "multiple points and agglomeration",leisure-type spa resorts is the spatial structure of "four point and square",and nature sightseeing-type spa resorts is the spatial structure of "point to area,small aggregation and large coherence". 4) The spatial distribution characteristics of various spa resorts in China are the result of the comprehensive effects of five major factors: transportation capacity,economic development level,tourism market conditions,natural environmental conditions,and historical and cultural background. The degree of influence of different factors varies. Based on the above,it summarizes the mechanism diagram of influencing factors and proposes relevant suggestions in optimizing the spatial layout of spa resorts and clarifying development directions.

表1 中国温泉旅游地类型空间分布与占比(%)Tab.1 The proportion of different type of spa resorts in different regions of China(%) |

| 类型 | 华南地区 | 华东地区 | 华北地区 | 华中地区 | 西南地区 | 东北地区 | 西北地区 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中国温泉旅游地 | 21.58 | 22.43 | 14.07 | 9.03 | 17.11 | 9.89 | 5.90 |

| 大中型温泉旅游地 | 26.51 | 24.19 | 17.21 | 10.23 | 8.84 | 8.37 | 4.65 |

| 小型温泉旅游地 | 21.73 | 23.20 | 14.55 | 7.58 | 16.57 | 9.21 | 5.34 |

| 闲暇休闲型温泉旅游地 | 16.33 | 24.49 | 14.29 | 7.14 | 26.53 | 8.16 | 4.08 |

| 自然观光型温泉旅游地 | 7.44 | 16.53 | 11.57 | 7.44 | 34.71 | 11.57 | 10.74 |

图3 中国温泉旅游地空间分布影响机制图Fig.3 Influence mechanism of spatial distribution of Spa resorts in China |

表2 我国温泉旅游地空间分布的影响因素探测结果Tab.2 Detection results of influencing factors of spa resorts in China |

| 具体指标 | 指标权重 | 影响因素 | q值 (整体) | q值(大中型 温泉旅游地) | q值(小型温 泉旅游地) | q值(闲暇休闲 型温泉旅游地) | q值(自然观光 型温泉旅游地) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 公路网密度(km/km2) | 0.2157 | 交通运输能力(X1) | 0.5666** | 0.6072** | 0.6268** | 0.3672** | 0.1923** |

| 公路客运量(万人) | 0.7843 | ||||||

| 私家车数量(万辆) | 0.7154 | 经济发展水平(X2) | 0.6373** | 0.6551** | 0.6096** | 0.4565** | 0.1892** |

| 人均可支配收入(元/人) | 0.2437 | ||||||

| 第三产业占比(%) | 0.0409 | ||||||

| 旅行社数量(个) | 0.6042 | 旅游市场条件(X3) | 0.6203** | 0.6469** | 0.6231** | 0.2997** | 0.2374** |

| A级旅游景区数量(个) | 0.3958 | ||||||

| 气候适宜度 | 0.3250 | 自然环境状况(X4) | 0.0641** | 0.0481** | 0.0510** | 0.0447** | 0.2889** |

| 湿度适宜度 | 0.2244 | ||||||

| 空气优良率(%) | 0.4506 | ||||||

| 博物馆数量(个) | 0.6088 | 历史文化本底(X5) | 0.5663** | 0.5079** | 0.3412** | 0.2627** | 0.1782** |

| 非物质文化遗产(个) | 0.3912 |

注:*代表通过0.1显著性检验,**代表通过0.05显著性检验。 |

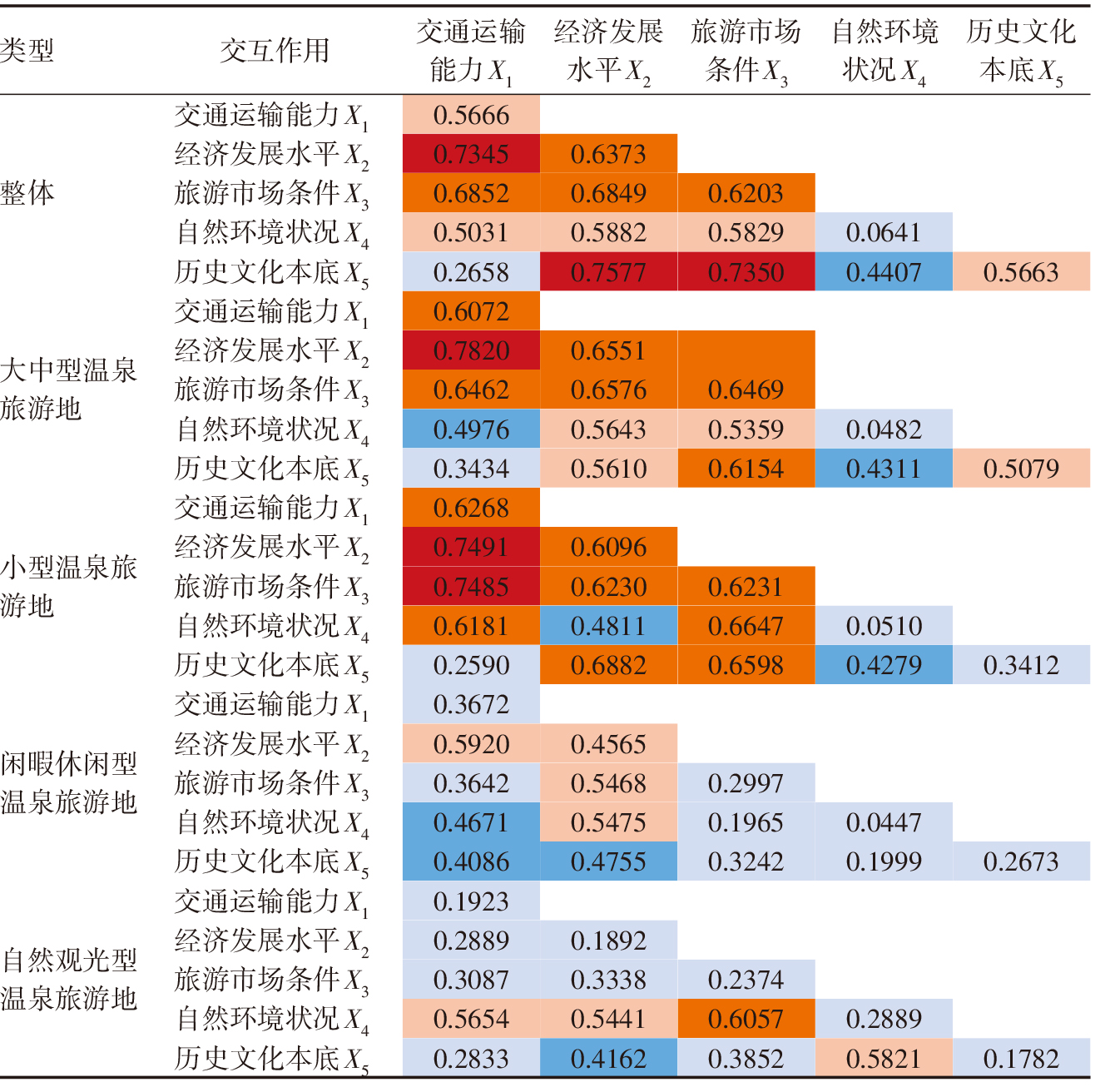

表3 影响因子之间的交互作用探测结果Tab.3 Detection results of interaction between influencing factors |

|

注:1.红色字体为交互作用减弱,其余为增强; 2.解释力度: |

| [1] |

潘雅芳. 基于属性绩效的乡村温泉旅游地游客满意度研究——以浙江武义乡村温泉旅游度假区为例[J]. 北京交通大学学报:社会科学版, 2015, 14(4):73-80.

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

刘晓农. 我国温泉旅游的发展路径[J]. 湖南科技大学学报:社会科学版, 2019, 22(6):179-184.

|

| [17] |

何小芊, 刘宇, 吴发明. 基于百度指数的温泉旅游网络关注度时空特征研究[J]. 地域研究与开发, 2017, 36(1):103-108,124.

|

| [18] |

蓝力民. 温泉旅游资源可开发价值定量评价模型的构建与应用新探[J]. 资源科学, 2013, 35(2):312-320.

|

| [19] |

王维靖, 林宗贤, 黄力远. 温泉游客重游意愿理论模型的评估研究——保护动机理论的视角[J]. 旅游学刊, 2021, 36(6):133-142.

|

| [20] |

李磊, 陆林, 杨钊. 温泉旅游规划中的利益冲突与协调[J]. 经济地理, 2018, 38(2):206-212.

|

| [21] |

王艳平, 山川顺次. 中国温泉资源旅游利用形式的变迁及其开发现状[J]. 地理科学, 2002, 22(1):102-109.

|

| [22] |

杨懿, 刘青. 体验式温泉旅游开发路径研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(S1):86-90.

|

| [23] |

傅广海, 殷继成. 四川省甘孜州温泉资源分布,成因及旅游开发探讨[J]. 西北大学学报:自然科学版, 2009, 39(1):142-148.

|

| [24] |

樊亚明, 徐颂军. 广东省温泉旅游地空间结构及演化发展[J]. 华南师范大学学报:自然科学版, 2013, 45(3):99-105.

|

| [25] |

潘竟虎, 李俊峰. 中国A级旅游景点空间分布特征与可达性[J]. 自然资源学报, 2014, 29(1):55-66.

|

| [26] |

|

| [27] |

王兆峰, 史伟杰, 苏昌贵. 中国康养旅游地空间分布格局及其影响因素[J]. 经济地理, 2020, 40(11):196-207.

|

| [28] |

王劲锋, 徐成东. 地理探测器:原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1):116-143.

|

| [29] |

王华, 彭华. 温泉旅游开发的主要影响因素综合分析[J]. 旅游学刊, 2004, 19(5):51-55.

|

| [30] |

范业正, 郭来喜. 中国海滨旅游地气候适宜性评价[J]. 自然资源学报, 1998, 13(4):304-311.

|

| [31] |

|

| [32] |

王捷. 中国温泉旅游产业转型升级的方向与路径[N]. 中国旅游报,2020-07-10(3).

|

| [33] |

孔卫鹏, 耿玉环, 张建军, 等. 基于需求侧的旅游用地分类标准探究[J]. 现代城市研究, 2020(7):60-66.

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |