区域协调网络的特征、传导机制与发展路径优化

|

周密(1980—),女,博士,教授,博士生导师,研究方向为区域经济理论与政策。E-mail:nkzhoumi@126.com |

收稿日期: 2023-09-13

修回日期: 2024-02-10

网络出版日期: 2024-09-14

基金资助

国家社会科学基金重点项目(23AZD033)

天津市哲学社会科学规划委托项目(TJJJJ2302-02)

2024年中央基本科研经费资助项目(63243044)

Characteristics,Transmission Mechanisms and Development Path Optimization of the Regional Coordination Network

Received date: 2023-09-13

Revised date: 2024-02-10

Online published: 2024-09-14

文章基于周期协调视角构建了区域协调网络,运用融合社会网络分析、ERGM模型及路径模拟方法探究了网络特征、传导机制及发展路径优化问题。研究发现:①网络特征方面,我国区域协调水平波动上升,呈现关系“南密北疏”、速度“南快北慢”的格局;京津冀等传递型城市群侧重“先富带动后富”的非均衡发展模式,珠三角等互动型城市群侧重“互惠互利”的均衡发展模式。②传导机制方面,行政区划作用优于经济区划,中央垂直治理优于地方分散治理,生产、投资及消费联动“以高带低”地促进协调互补。③发展路径优化方面,“供需互促的循环联动路径”具有长期持续性,“中心城市的引领发展路径”的先发优势较强,两者结合进一步提升稳定性;“城市群的载体依托路径”以群际层面的平台支撑作用为主,群内作用较弱。

周密 , 张心贝 , 郭佳宏 . 区域协调网络的特征、传导机制与发展路径优化[J]. 经济地理, 2024 , 44(5) : 12 -21 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2024.05.002

Based on the perspective of cycle coordination,this paper constructs the regional coordination network and explores its characteristics,transmission mechanisms,and development path optimization using the methods of social network analysis,ERGM model,and path simulation. The results show that: 1) In terms of the network characteristics,the overall level of regional coordination fluctuates and shows the relation pattern of "dense in the south of China and sparse in the north of China" and "fast in the south of China and slow in the north of China". The transmission-type urban agglomerations such as the Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration focus on the unbalanced development model of "wealth first drives wealth later",while the interactive urban agglomerations such as the Pearl River Delta urban agglomeration focus on the balanced development model of "mutual benefit". 2) In terms of the transmission mechanisms,the role of administrative divisions is superior to that of economic divisions,and the central vertical governance is superior to local decentralized governance. The linkage of production,investment,and consumption promotes coordination in a "high to low" manner. 3) In terms of the development path,the long-term sustainability of "circular path linked by supply and demand interaction" is good,and the early advantage of "development path led by central cities" is strong. After combining the two,their stability is comprehensively improved. "Carrier path supported by urban agglomerations" mainly serves as a platform support at inter-group level,with weaker intra-group effects.

表1 区域协调网络的特征分析方法Tab.1 Characteristics analysis methods of regional coordination network |

| 指标 | 公式 | 注释 | 含义 |

|---|---|---|---|

| 网络密度 | M为关系数;N为节点数,下同 | 反映网络疏密,即多大比例实现协调 | |

| 平均度数 | 为绝对中心度 | 反映协调强度,即每个城市平均与多少个城市协调 | |

| 网络关联 | V为不通达的城市对数 | 反映网络凝聚力,即任意两城市间协调相连的途径多少 | |

| 绝对中心度 | i与j间协调时 =1;反之=0 | 反映城市i与多少城市协调,在有向网中分为出度和入度 | |

| 相对中心度 | 同上 | 反映城市i的中心地位,即实现了多大比例的协调 | |

| 中间中心度 | 与 分别表示城市j、k间的捷径及过城市i的捷径数 | 反映城市i的中间作用,即多大程度地连接其他城市 | |

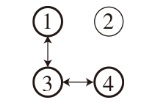

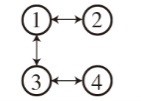

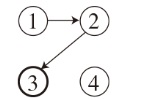

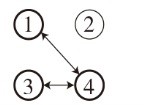

| 板块类型 | 板块特征 | 城市群类型 | 城市群特征 |

| 主受益 | 外部关系:接收数>发出数 | 传递型,阶梯传递 | “主溢出→经纪人→主受益”结构 |

| 主溢出 | 外部关系:发出数>接收数 | 传递型,直接传递 | “主溢出→主受益”结构 |

| 经纪人 | 外部收发均衡、内部关系 0 | 互动型,全面互动 | 全部由互动型板块构成 |

| 双向溢出 | 外部收发均衡、内部关系>0 | 互动型,部分互动 | 由互动型板块构成,但存在孤立者 |

| 孤立者 | 外部关系数明显低于期望 | 独立型 | - |

表2 变量含义及测算Tab.2 Meaning and calculation of variables |

| 类型 | 效应 | 变量 | 符号 | 含义及测算 |

|---|---|---|---|---|

| 网络结构变量 | 基础效应 | 边 | edges | 网络中边的数量 |

| 节点属性变量 | 同配效应 | 行政区划 | prov | 节点是否属于同一省 |

| 经济区划 | group | 节点是否属于同一城市群 | ||

| 马太效应 | 纵向压力 | ppre | 省级增长压力,所在省的GDP增长目标 | |

| 横向竞争 | race | 横向竞争压力,本市与省内他市增长目标之差 | ||

| 财政政策 | gov | 财政治理力度,本市财政支出占GDP比重 | ||

| 网络协同变量 | 情境效应 | 地理距离 | dist | 节点间的地理距离,衡量地理邻近程度 |

| 生产联动 | ind | 参考国际维度[32]的城际产业结构相似度: | ||

| 投资联动 | inv | 参考非等分人口Gini系数[33]的固定投资差异度: | ||

| 消费联动 | inc | 同上计算方式的收入差异度: | ||

| 出口联动 | exp | 计算出口依存度,出口额占GDP比重 |

表3 总体关系网的中心性指标Tab.3 Centrality indicators of the overall relationship network |

| 地位 | 行政区划 | 经济区划 | 覆盖城市 | 平均 中心度 | 平均 协调度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 核心 梯队 | 北方 | 河北 | 京津冀 | 石家庄等10市 | 0.66 | 0.80 |

| 河南 | 中原 | 郑州等17市 | 0.66 | 0.76 | ||

| 南方 | 江苏 | 长三角 | 南京等9市 | 0.68 | 0.82 | |

| 福建 | 粤闽浙沿海 | 福州等9市 | 0.65 | 0.79 | ||

| 江西 | 长江中游 | 南昌等11市 | 0.70 | 0.88 | ||

| 湖南 | 长江中游 | 长沙等9市 | 0.69 | 0.84 | ||

| 四川 | 成渝 | 成都等15市 | 0.68 | 0.84 | ||

| 边缘 梯队 | 北方 | 山西 | 中原 | 长治等4市 | 0.47 | 0.48 |

| 辽宁 | 辽中南 | 沈阳等9市 | 0.46 | 0.40 | ||

| 吉林 | 哈长 | 长春等5市 | 0.46 | 0.46 | ||

表4 群内板块的溢出效应分析Tab.4 Spillover effect analysis of intra-group sectors |

| 板块 | 发出 | 接收 | 内部 | 板块类型 | 城市群类型 | 板块 | 发出 | 接收 | 内部 | 板块类型 | 城市群类型 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 京津冀 | 长三角 | ||||||||||

| Ⅰ | 6 | 3 | 5% | 主溢出 | 阶梯传递 | Ⅰ | 51 | 59 | 24% | 主受益 | 阶梯传递 |

| Ⅱ | 0 | 0 | -10% | 孤立者 | Ⅱ | 59 | 62 | -1% | 经纪人 | ||

| Ⅲ | 12 | 10 | -6% | 经纪人 | Ⅲ | 60 | 52 | 14% | 主溢出 | ||

| Ⅳ | 7 | 12 | 24% | 主受益 | Ⅳ | 9 | 6 | 19% | 孤立者 | ||

| 珠三角 | 成渝 | ||||||||||

| Ⅰ | 8 | 8 | -2% | 经纪人 | 全面互动 | Ⅰ | 3 | 0 | -6% | 主溢出 | 直接传递 |

| Ⅱ | 6 | 4 | 17% | 双向溢出 | Ⅱ | 9 | 7 | -13% | 主溢出 | ||

| Ⅲ | 6 | 7 | 3% | 双向溢出 | Ⅲ | 21 | 28 | 20% | 主受益 | ||

| Ⅳ | 3 | 4 | 3% | 双向溢出 | Ⅳ | 17 | 15 | -6% | 主溢出 | ||

| 粤闽浙沿海 | 中原 | ||||||||||

| Ⅰ | 23 | 25 | 23% | 双向溢出 | 部分互动 | Ⅰ | 65 | 96 | 21% | 主受益 | 直接传递 |

| Ⅱ | 0 | 0 | -5% | 孤立者 | Ⅱ | 92 | 59 | 9% | 主溢出 | ||

| Ⅲ | 33 | 34 | 16% | 双向溢出 | Ⅲ | 6 | 6 | 30% | 孤立者 | ||

| Ⅳ | 39 | 36 | -7% | 经纪人 | Ⅳ | 0 | 2 | 93% | 孤立者 | ||

| 关中平原 | 辽中南 | ||||||||||

| Ⅰ | 6 | 6 | -14% | 经纪人 | 全面互动 | Ⅰ | 16 | 16 | -7% | 经纪人 | 全面互动 |

| Ⅱ | 6 | 6 | 24% | 双向溢出 | Ⅱ | 4 | 4 | 0% | 经纪人 | ||

| Ⅲ | 4 | 4 | -14% | 经纪人 | Ⅲ | 12 | 12 | 8% | 双向溢出 | ||

注:“发出”“接收”均为各板块对应的外部关系数量;“内部”为板块内部关系的实际值与期望值之差。 |

表5 基于ERGM的机制识别结果Tab.5 Mechanism recognition results based on ERGM |

| 机制 | 变量 | 符号 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| - | 网络结构 | edges | 1.344***(0.020) | -2.719***(0.449) | -2.841***(0.451) | -1.040*(0.501) | -1.125*(0.501) | |

| 同城传导 | 行政区划 | prov | 0.291*(0.116) | 0.446***(0.118) | 0.526***(0.122) | |||

| 经济区划 | 单中心 | sgroup | 0.310***(0.087) | 0.265**(0.087) | -0.313(0.504) | |||

| 双中心 | dgroup | 0.094(0.123) | ||||||

| 多中心 | mgroup | 0.264*(0.106) | ||||||

| 治理传导 | 纵向压力 | ppre | 0.502***(0.031) | 0.503***(0.032) | ||||

| 横向竞争 | race | -0.474***(0.036) | -0.529***(0.038) | |||||

| 财政政策 | gov | -0.041***(0.005) | -0.039***(0.005) | |||||

| 分工传导 | 地理距离 | dist | -0.000**(0.000) | -0.000(0.000) | -0.000(0.000) | -0.000*(0.000) | ||

| 生产联动 | ind | 4.090***(0.452) | 4.088***(0.453) | 3.917***(0.492) | 3.932***(0.489) | |||

| 投资联动 | inv | 0.350**(0.135) | 0.413**(0.136) | 0.651***(0.140) | 0.728***(0.139) | |||

| 消费联动 | inc | 4.778***(0.633) | 5.214***(0.637) | 4.555***(0.646) | 4.480***(0.646) | |||

| 出口联动 | exp | -0.003***(0.001) | -0.003***(0.001) | -0.003**(0.001) | -0.003*(0.001) | |||

| AIC | 16243 | 16120 | 16085 | 15784 | 15807 | |||

| BIC | 16251 | 16166 | 16147 | 15869 | 15907 | |||

注:括号内为标准差,*、**、***分别代表p<0.05、p<0.01、p<0.001。由于边变量的解释能力与回归模型常数项类似,本身不具有传导机制的经济意义,故第一行省略为“-”。 |

| [1] |

|

| [2] |

高志刚. 中国区域经济发展及区域经济差异研究述评[J]. 当代财经, 2002(5):7-9.

|

| [3] |

覃成林, 金学良, 冯天才, 等. 区域经济空间组织原理[M]. 武汉: 湖北教育出版社, 1996.

|

| [4] |

刘强, 李泽锦. 产业结构升级与区域经济协调发展——来自省域与城市群的经验证据[J]. 经济学家, 2022(8):53-64.

|

| [5] |

李华, 董艳玲. 基本公共服务均等化是否缩小了经济增长质量的地区差距 ?[J]. 数量经济技术经济研究, 2020, 37(7):48-70.

|

| [6] |

徐现祥, 李郇. 市场一体化与区域协调发展[J]. 经济研究, 2005(12):57-67.

|

| [7] |

张可云. 中部地区经济“V”型反转的可持续性分析[J]. 中国人民大学学报, 2011, 25(2):72-80.

|

| [8] |

孙久文, 姚鹏. 京津冀产业空间转移、地区专业化与协同发展——基于新经济地理学的分析框架[J]. 南开学报:哲学社会科学版, 2015(1):81-89.

|

| [9] |

周密, 孙浬阳. 专利权转移、空间网络与京津冀协同创新研究[J]. 科学学研究, 2016, 34(11):1736-1743,1760.

|

| [10] |

范剑勇. 长三角一体化、地区专业化与制造业空间转移[J]. 管理世界, 2004(11):77-84,96.

|

| [11] |

李敬, 陈澍, 万广华, 等. 中国区域经济增长的空间关联及其解释——基于网络分析方法[J]. 经济研究, 2014, 49(11):4-16.

|

| [12] |

|

| [13] |

丁如曦, 刘梅, 李东坤. 多中心城市网络的区域经济协调发展驱动效应——以长江经济带为例[J]. 统计研究, 2020, 37(11):93-105.

|

| [14] |

曹清峰. 协同创新推动区域协调发展的新机制研究——网络外部性视角[J]. 学习与实践, 2019(10):32-41.

|

| [15] |

白永亮, 康振楠. 长江经济带城市功能联系网络及其协调发展空间效应研究[J]. 重庆大学学报:社会科学版, 2023, 29(2):16-32.

|

| [16] |

姚士谋. 中国城市群[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 1992.

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

刘华军, 贾文星. 不同空间网络关联情形下中国区域经济增长的收敛检验及协调发展[J]. 南开经济研究, 2019(3):104-124.

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

赵梓渝, 魏冶, 庞瑞秋, 等. 基于人口省际流动的中国城市网络转变中心性与控制力研究——兼论递归理论用于城市网络研究的条件性[J]. 地理学报, 2017, 72(6):1032-1048.

|

| [25] |

|

| [26] |

覃成林, 张华, 毛超. 区域经济协调发展:概念辨析、判断标准与评价方法[J]. 经济体制改革, 2011(4):34-38.

|

| [27] |

王成勇, 艾春荣. 中国经济周期阶段的非线性平滑转换[J]. 经济研究, 2010, 45(3):78-90.

|

| [28] |

董进. 宏观经济波动周期的测度[J]. 经济研究, 2006(7):41-48.

|

| [29] |

周密, 张心贝. 城市群引领区域协调发展的实现路径与治理机制——基于周期协调度的视角[J]. 财经科学, 2023(7):89-106.

|

| [30] |

刘军. 法村社会支持网络的整体结构研究块模型及其应用[J]. 社会, 2006(3):69-80,206-207.

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

李梦程, 王成新, 刘海猛, 等. 黄河流域城市发展质量评价与空间联系网络特征[J]. 经济地理, 2021, 41(12):84-93.

|

/

| 〈 |

|

〉 |