国内大循环视角下中国城市生产网络结构演化与影响因素

|

周建平(1995—),男,博士,助理研究员,研究方向为区域经济。E-mail:zjp126222@126.com |

收稿日期: 2024-12-17

修回日期: 2025-07-08

网络出版日期: 2025-08-28

基金资助

国家社会科学基金后期资助项目(24FJYB075)

浙江省社会科学界联合会研究课题(2025B079)

教育部人文社会科学规划基金项目(22YJC790073)

教育部人文社会科学规划基金项目(23YJA790069)

浙江省属高校基本科研业务费专项资金(GB202502011)

Evolution and Influencing Factors of Urban Production Network Structure from the Perspective of Domestic Circulation

Received date: 2024-12-17

Revised date: 2025-07-08

Online published: 2025-08-28

打通城市间生产要素流动的堵点已成为推动国内大循环畅通的关键路径。文章通过分析2012、2015和2017年城市层面的投入产出数据,运用社会网络分析方法、模体分析方法、随机游走网络聚类算法及指数随机图模型,探究了中国城市生产网络的结构特征和影响因素。 结果表明:①中国城市生产网络具有明显的区域异质性特征,多中心分布趋势明显。东部城市在网络中占核心地位,而且沿海发达地区与内陆地区建立了紧密的产业链合作关系。②生产网络社团的群落特性突出,如珠三角、长三角和环渤海等区域网络连接尤为紧密。从微观结构来看,聚集型模块结构成为网络内生形成的主要模式。③网络节点属性中的河流密度、公路交通、政府支持、数字技术创新、工业智能化和产业升级对生产网络的形成表现出积极作用,而且生产网络的形成与空间邻接性、文化距离和创新合作网络存在显著的依赖关系。

周建平 , 徐维祥 , 郭加新 , 刘程军 , 徐静 . 国内大循环视角下中国城市生产网络结构演化与影响因素[J]. 经济地理, 2025 , 45(7) : 126 -135 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2025.07.013

Breaking through the bottlenecks in the flow of production factors between cities has become a key path to promote the smooth circulation of the domestic economy. By analyzing the latest input-output data at the city level, this study explores the structural characteristics and influencing factors of China's urban production network based on social network analysis methods, model analysis methods, random walk network clustering algorithms, and exponential random graph models (ERGM). The following conclusion can be drawn: 1) Urban production networks have obvious regional heterogeneity characteristics, with a clear trend of multi center distribution. Eastern cities occupy a central position in the network, and developed coastal areas have established close industrial chain cooperation with inland areas. 2) The community characteristics of production network communities are prominent, with particularly tight network connections in regions such as the Pearl River Delta, Yangtze River Delta, and Bohai Rim. From a microscopic perspective, clustered modular structures have become the main mode of endogenous network formation. 3) The river density, road traffic, government support, digital technology innovation, industrial intelligence, and industrial upgrading in the attributes of network nodes have a positive effect on the formation of production networks, and the formation of production networks is significantly dependent on spatial adjacency, cultural distance, and innovation cooperation networks.

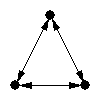

表1 城市生产网络模体结构及频率Tab.1 Model structure and frequency of urban production network |

| ID | Motif | 2012年 | 2015年 | 2017年 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Frequency | p值 | Frequency | p值 | Frequency | p值 | ||||

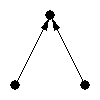

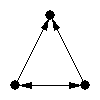

| 36 |  | 0.517 | 0.000 | 0.555 | 0.000 | 0.513 | 0.000 | ||

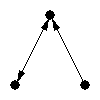

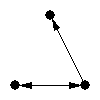

| 164 |  | 0.176 | 1.000 | 0.175 | 1.000 | 0.173 | 1.000 | ||

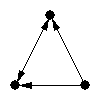

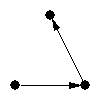

| 166 |  | 0.057 | 0.000 | 0.060 | 0.000 | 0.070 | 0.000 | ||

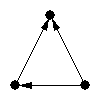

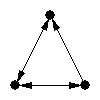

| 38 |  | 0.055 | 0.997 | 0.046 | 1.000 | 0.058 | 0.996 | ||

| 6 |  | 0.049 | 1.000 | 0.035 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | ||

| 46 |  | 0.038 | 0.000 | 0.029 | 1.000 | 0.037 | 0.000 | ||

| 14 |  | 0.034 | 1.000 | 0.026 | 1.000 | 0.028 | 1.000 | ||

| 12 |  | 0.022 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.028 | 1.000 | ||

| 174 |  | 0.019 | 0.061 | 0.018 | 1.000 | 0.021 | 0.997 | ||

| 238 |  | 0.017 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | ||

表2 城市生产网络的影响因素变量及说明Tab.2 Explanation of the driving mechanism variables of urban production networks |

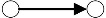

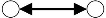

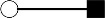

| 驱动因素 | 结构变量 | 结构示意图 | 变量含义 | 机制 | 解释 |

|---|---|---|---|---|---|

| 内生结构变量 | edges |  | 边数 | 基础效应 | 类似于常数项 |

| mutual |  | 互惠性 | 互惠性 | 城市间是否倾向于形成交互关系 | |

| 节点属性效应 | river |  | 河流密度 | 马太效应 | 河流密度大的城市是否越倾向于产生产业关联 |

| altitude |  | 城市海拔 | 马太效应 | 城市海拔高的城市是否越倾向于产生产业关联 | |

| highway |  | 公路发展 | 马太效应 | 公路发展水平越高的城市是否越倾向于产生产业关联 | |

| population |  | 人口密度 | 马太效应 | 人口密度高的城市是否越倾向于产生产业关联 | |

| govern |  | 政府支持 | 马太效应 | 政府支持程度高的城市是否越倾向于产生产业关联 | |

| open |  | 对外开放 | 马太效应 | 对外开放程度高的城市是否越倾向于产生产业关联 | |

| digital |  | 数字技术创新 | 马太效应 | 数字技术创新水平高的城市是否越倾向于产生产业关联 | |

| intelligence |  | 工业智能化 | 马太效应 | 工业智能化程度大的城市是否倾向于产生产业关联 | |

| indust |  | 产业高级化 | 马太效应 | 产业高级化水平高的城市是否倾向于产生产业关联 | |

| entrepr |  | 创业活跃度 | 马太效应 | 创业活跃度高的城市是否越倾向于产生产业关联 | |

| 外生网络效应 | space |  | 空间邻接网络 | 外部网络依赖 | 生产网络与空间邻接关联网络是否具有依赖性 |

| culture |  | 文化距离网络 | 外部网络依赖 | 生产网络文化距离网络是否具有依赖性 | |

| economy |  | 经济距离网络 | 外部网络依赖 | 生产网络与经济距离网络是否具有依赖性 | |

| innovate |  | 创新协作网络 | 外部网络依赖 | 生产网络与创新协作网络是否具有依赖性 | |

| highrail |  | 高铁交通网络 | 外部网络依赖 | 生产网络与高铁交通网络是否具有依赖性 |

表3 ERGM模型结果Tab.3 ERGM model results |

| 变量 | 2012年 | 2015年 | 2017年 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 模型Ⅰ | 模型Ⅱ | 模型Ⅰ | 模型Ⅱ | 模型Ⅰ | 模型Ⅱ | |||

| edges | -3.035*** | -3.266*** | -3.098*** | -3.333*** | -2.817*** | -3.118*** | ||

| mutual | 1.726*** | 1.274*** | 1.786*** | 1.354*** | 1.638*** | 1.079*** | ||

| river | 0.135*** | 0.102*** | 0.095*** | 0.052** | 0.054*** | -0.008 | ||

| altitude | 0.040** | 0.041** | -0.064*** | -0.084*** | 0.037** | 0.033* | ||

| highway | 0.045** | 0.059*** | 0.093*** | 0.107*** | 0.123*** | 0.135*** | ||

| population | -0.084*** | -0.124*** | 0.060** | 0.043* | -0.077*** | -0.112*** | ||

| govern | 0.229*** | 0.257*** | 0.300*** | 0.342*** | 0.295*** | 0.341*** | ||

| open | 0.295*** | 0.347*** | 0.257*** | 0.291*** | 0.252*** | 0.314*** | ||

| digital | 0.649*** | 0.751*** | 0.415*** | 0.475*** | 0.519*** | 0.611*** | ||

| intelligence | 0.110*** | 0.177*** | 0.176*** | 0.251*** | 0.123*** | 0.210*** | ||

| indust | -0.041** | -0.034 | 0.142*** | 0.179*** | 0.111*** | 0.165*** | ||

| entrepr | 0.002 | 0.010 | -0.019 | -0.031 | -0.057*** | -0.064*** | ||

| space | 2.093*** | 1.996*** | 2.109*** | |||||

| culture | 1.238*** | 1.272*** | 1.566*** | |||||

| economy | -0.049 | 0.086 | 0.393 | |||||

| innovate | 0.0015*** | 0.001*** | 0.001*** | |||||

| highrail | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||

| AIC | 48961 | 45187 | 49065 | 45388 | 50691 | 45975 | ||

| BIC | 49072 | 45344 | 49175 | 45544 | 50802 | 46127 | ||

注:***、**、*分别代表1%、5%、10%的显著性水平。 |

| [1] |

王群勇, 李月, 薛彦. 国内国际双循环生产网络的冲击传播:特征与模拟[J]. 中国工业经济, 2023(7):26-45.

|

| [2] |

|

| [3] |

李艳梅, 付丽媛, 迟远英. 北京绿色低碳循环发展与双循环新发展格局互动关系的实证研究[J]. 经济地理, 2024, 44(11):24-32,72.

|

| [4] |

王欠欠, 田野. 中国经济双循环的测度及增长结构分解[J]. 经济学动态, 2022(11):58-74.

|

| [5] |

黄仁全, 李村璞. 中国经济国内国际双循环的测度及增长动力研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2022, 39(8):80-99.

|

| [6] |

刘程军, 陈亦婷, 陈秋驹, 等. 中国双循环协调发展水平演化及其驱动机制[J]. 经济地理, 2022, 42(11):1-8.

|

| [7] |

赵文举, 张曾莲. 创新驱动、 数字普惠金融与经济双循环互动效应实证研究[J]. 软科学, 2023, 37(1):1-8.

|

| [8] |

干春晖, 高录问, 蔡均. 中国“外循环”前向依赖网络结构特征及上游断裂风险传导路径研究[J]. 国际经贸探索, 2023, 39(9):49-64.

|

| [9] |

|

| [10] |

刘维林. 新发展格局下全球生产网络与劳动报酬份额变动[J]. 经济研究, 2022, 57(10):86-102.

|

| [11] |

陈肖飞, 杜景新, 李元为, 等. GPN视角下华为手机生产网络特征与影响因素研究[J]. 地理研究, 2024, 43(1):51-65.

|

| [12] |

乔晓楠, 蒲佩芝, 李欣. 国内大循环中的制造业生产网络:结构、动因与影响[J]. 社会科学, 2023(12):137-150.

|

| [13] |

胡翠, 王宁. 工业机器人与全球生产网络演化——基于量化结构模型方法的研究[J]. 中国工业经济, 2024(1):93-111.

|

| [14] |

赵晓斐, 刘斌. 制造业投入数字化与国内生产网络关联[J]. 国际贸易问题, 2023(8):38-53.

|

| [15] |

张亮, 邱斌, 吴腊梅. 中国企业中间品全球采购的福利效应——基于企业异质性与国内生产网络的视角[J]. 国际贸易问题, 2023(12):18-37.

|

| [16] |

倪红福. 生产网络结构、减税降费与福利效应[J]. 世界经济, 2021, 44(1):25-53.

|

| [17] |

|

| [18] |

刘维林, 程倩. 数字产业渗透、全球生产网络与非对称技术溢出[J]. 中国工业经济, 2023(3):96-114.

|

| [19] |

汪建新, 杨晨. 促进国内国际双循环有效联动的模式、机制与路径[J]. 经济学家, 2021(8):42-52.

|

| [20] |

张洪胜, 杜雨彤, 张小龙. 产业数字化与国内大循环[J]. 经济研究, 2024, 59(5):97-115.

|

| [21] |

|

| [22] |

王凯, 刘美伦. 中国省际共同富裕空间关联网络结构及驱动机制[J]. 经济地理, 2024, 44(7):1-12.

|

| [23] |

周建平, 刘程军, 徐维祥, 等. 电子商务背景下快递企业物流网络结构及自组织效应——以中通快递为例[J]. 经济地理, 2021, 41(2):103-112.

|

| [24] |

徐维祥, 周建平, 周梦瑶, 等. 长三角协同创新网络韧性演化及驱动机制研究[J]. 科技进步与对策, 2022, 39(3):40-49.

|

| [25] |

|

| [26] |

冯晓华, 邱思远. 中国城市国内国际双循环测度及影响因素[J]. 地理学报, 2023, 78(8):2019-2040.

|

| [27] |

戴靓, 刘承良, 王嵩, 等. 长三角城市科研合作的邻近性与自组织性[J]. 地理研究, 2022, 41(9):2499-2515.

|

| [28] |

|

| [29] |

唐晓彬, 张岩, 王亚男, 等. “一带一路”沿线国家贸易网络关联与群体影响机制研究[J]. 统计研究, 2023, 40(12):91-105.

|

| [30] |

|

| [31] |

孔翔, 胡泽鹏. 文化邻近对“一带一路”沿线国家间科研合作强度的影响[J]. 地理研究, 2022, 41(8):2092-2108.

|

| [32] |

郑江淮, 戴玮. 中国技术空间雁行式变迁缩小了地区经济差异吗——基于地区间技术邻近度的假说和实证[J]. 财贸经济, 2021, 42(12):133-149.

|

| [33] |

袁航, 朱承亮. 国家高新区推动了中国产业结构转型升级吗[J]. 中国工业经济, 2018(8):60-77.

|

| [34] |

刘毓芸, 徐现祥, 肖泽凯. 劳动力跨方言流动的倒U型模式[J]. 经济研究, 2015, 50(10):134-146,162.

|

| [35] |

杨志浩. 中间品贸易网络地位的节能效应——来自中国工业企业的证据[J]. 国际贸易问题, 2023(4):142-157.

|

/

| 〈 |

|

〉 |