武陵山区传统村落文化遗产景观基因组图谱构建及特征分析

|

王兆峰(1965—),男,湖南桑植人,教授,博士生导师,研究方向为旅游管理、旅游地理等。E-mail:jdwzf@126.com |

收稿日期: 2021-01-15

修回日期: 2021-07-28

网络出版日期: 2025-04-03

基金资助

国家自然科学基金项目(41971188)

湖南省国内一流培育学科建设项目(5010002)

Genome Map Construction of the Cultural Heritage Landscape and Its Characteristics in Traditional Villages of Wuling Mountain Area

Received date: 2021-01-15

Revised date: 2021-07-28

Online published: 2025-04-03

文化遗产景观基因研究及其图谱构建是文化地理学的重要研究方向。传统村落是在特定的地域文化背景下形成并保留至今的典型乡村聚落,是地域传统文化传承的重要空间载体,地域文化集中体现在传统村落内的文化遗产景观之中,因此传统村落是开展地域文化遗产景观基因组图谱研究的重要抓手。文章基于聚落景观基因组图谱建构方法,以武陵山区30个典型传统村落为研究对象,构建了4类传统村落文化遗产景观基因组图谱,并对各类图谱进行了详细图解和特征解析。文章旨在通过图谱构建,厘清传统村落文化遗产景观基因的排列结构和基本空间分布特征,为传统村落文化遗产景观的保护、再现与振兴乡村提供科学依据,为后续文化遗产景观基因信息链修复、区域景观划分等相关研究奠定基础。

王兆峰 , 李琴 , 吴卫 . 武陵山区传统村落文化遗产景观基因组图谱构建及特征分析[J]. 经济地理, 2021 , 41(11) : 225 -231 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2021.11.025

The research on cultural heritage landscape gene and its map construction is an important research direction of cultural geography. Traditional villages are the typical rural settlements in a specific regional culture,and also an important spatial carrier of regional traditional culture inheritance. Regional culture embodies in the traditional cultural heritage within the village landscape,so the traditional village is main fulcrum of genome research to carry out the regional cultural heritage landscape. Based on the construction method of traditional settlement landscape genomic map,this study constructed four types of landscape genomic map of traditional cultural heritage village took 30 typical traditional villages in Wuling Mountain Area as the research objects,and carried out detailed diagram and characteristic analysis of each map. Research aims to map construction,clarifies the landscape gene structure arrangement of traditional cultural heritage villages and thier spatial distribution characteristics,which provides the scientific basis for the landscape protection of the traditional cultural heritage village,reproduction and revitalization of the country,and lay the foundation for repairing genetic information chain of the subsequent cultural heritage landscape,regional landscape classification and related research.

表1 文化遗产景观基因组图谱的分类Tab.1 Taxonomy for traditional settlement landscapes' genome maps |

| 类型 | 表达对象 | 表达内容 |

|---|---|---|

| 遗传信息图谱 | 单个传统村落 | 单个传统村落文化遗产景观基因组中基因的排列结构 |

| 空间序列图谱 | 单个传统村落 | 单个传统村落文化遗产景观基因组空间布局结构的图示表达 |

| 分布模式图谱 | 多个传统村落 | 对多个传统村落文化遗产景观基因组空间布局规律提取的抽象图示表达 |

| 空间格局图谱 | 特定研究区域 | 研究区内不同类型的文化遗产景观基因组地理分布格局的图示表达 |

表2 传统村落文化遗产景观基因识别指标体系Tab.2 Identification index system of landscape genes of traditional cultural heritage village |

| 遗产景观类别 | 识别因子 | 识别指标 | 指标解释 | |

|---|---|---|---|---|

| 物质文化遗产景观特征 | 建筑特征 | 民居特征 | 屋顶造型 | 悬山顶或歇山顶等 |

| 山墙造型 | 人字形、三角形,马头墙等 | |||

| 屋脸形式 | 一层或多层 | |||

| 建筑用材 | 石材、木材、土墙、青砖等 | |||

| 局部装饰 | 雕刻或绘画等 | |||

| 平面结构 | 围合、半围合或不围合 | |||

| 主体性公共建筑 | 公共场所 | 寺庙、祠堂等 | ||

| 环境特征 | 选址与格局 | 地理风水环境格局 | ||

| 布局特征 | 形态 | 村落形态 | 意象图形或仿生图案 | |

| 结构 | 空间布局 | 集聚、散居或组团式等 | ||

| 非物质文化遗产景观特征 | 宗教特征 | 姓氏宗族 | “堂”文化、族谱等 | |

| 信仰特征 | 信仰对象 | 道教、佛教、鬼神等 | ||

| 习俗特征 | 生活 | 传统技艺、庙会等 | ||

| 方言特征 | 地方方言 | 所属片区方言 | ||

表3 双凤村文化遗产景观基因识别结果Tab.3 The extraction results of cultural heritage landscape genes in Shuangfeng Village |

| 遗产景观类别 | 因子 | 指标 | 识别结果 | |

|---|---|---|---|---|

| 物质文化遗产 景观特征 | 建筑特征 | 民居特征 | 屋顶造型 | 以悬山顶为主,少量歇山顶 |

| 山墙造型 | 人字形、三角形 | |||

| 屋脸形式 | 正屋为两层(一层实,二楼虚),转角楼和吊脚楼多为两层,少数为三层 | |||

| 建筑用材 | 木架结构 | |||

| 局部装饰 | 木雕、石雕、彩绘、浮雕、透雕,攒斗工艺,八卦太极图或镜子装饰 | |||

| 平面结构 | 不围合,主要为“一”字形、“L”形、“凹”形 | |||

| 主体性公共建筑 | 公共场所 | 摆手堂、土地堂、土王祠、五谷祠等 | ||

| 环境特征 | 选址与格局 | 建立在山顶凹处,东、西、南三面环山 | ||

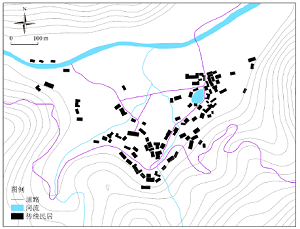

| 布局特征 | 形态 | 村落形态 | “水”字形分布 | |

| 结构 | 空间布局 | 组团式 | ||

| 非物质文化遗产 景观特征 | 宗教特征 | 姓氏宗族 | 彭氏家族、田氏家族 | |

| 信仰特征 | 信仰对象 | 以土地堂为典型,包括井神、树神、石神崇拜等 | ||

| 习俗特征 | 生活 | 毛古斯舞、摆手舞、打溜子、梯玛神歌、过赶年、婚嫁歌等 | ||

| 方言特征 | 地方方言 | 北方方言西南官话分支土家语 | ||

表4 双凤村文化遗产景观遗传信息图谱结构Tab.4 The genetic information map structure of cultural heritage landscape in Shuangfeng Village |

| 遗产景观基因类型 | 遗产性景观基因形 | 遗产性景观基因链 | 遗产性景观基因元 |

|---|---|---|---|

| 双凤村文化环境 遗产景观基因 (“筑村有易”) | 村势有罗 | 避阴趋阳(背山傍溪) | 祠堂、门楼;九龙山、小溪、水池 |

| “左青龙,右白虎”风水观 | 左边房屋高于右边房屋 | ||

| 村形有灵 | 仿生图案(“水”字形) | 东、西、南三面环山,成收口的U形谷地 | |

| 村内有礼 | “丁字形”街巷;座子屋的建筑结构和功能布局;空间序列以中为贵,中间用作堂屋 | 主巷、次巷、端巷;“一”字形座子屋;堂屋 | |

| 双凤村文化遗产 景观基因 (“宅邸有易”) | (平面)合院图谱结构 | 普通民居:“一”字形座子屋,“L”形、“凹”形房屋建筑 | 堂屋、次间、卧室、转角楼、吊脚楼 |

| (立体)马头墙(或山墙),或屋顶与吻兽图谱结构 | 民宅型:官运型 | “人”字形、三角形山墙 | |

| 官顶:管制吻兽规制 | 歇山顶,少量为重檐歇山顶;鸱尾,凤凰形望兽;菱形、莲花形堆瓦脊刹 | ||

| 民顶:民俗图腾系吻兽 | 悬山顶;“品”字形、三角形堆瓦脊刹 |

表5 武陵山区传统村落文化遗产景观基因组分布模式图谱Tab.5 The distribution pattern map of cultural heritage landscape genome in traditional villages of Wuling Mountain Area |

| 分布模式 | 模式图解 | 代表性 传统村落 | 村落特征 描述与说明 | 典型案例 |

|---|---|---|---|---|

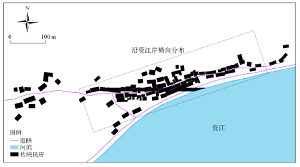

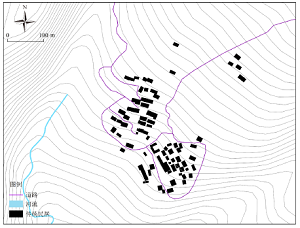

| 带枝式 |  | 唐家观村 | 遗产性景观基因组沿着公路和资水分布,形成“一”字形分布格局 |  |

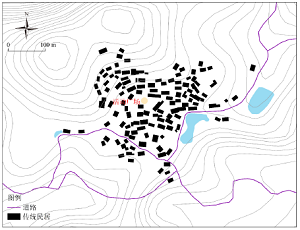

| 组团式 |  | 六合村 | 遗产性景观基因组根据姓氏、宗族等分成组团 |  |

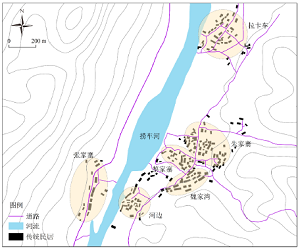

| 阶梯式 |  | 地习村 | 遗产性景观基因组沿等高线呈阶梯状布局 |  |

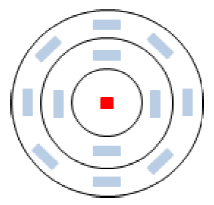

| 向心封闭式 |  | 板栗村 | 遗产性景观基因组以活动广场为中心,呈环状向外扩展,受地形条件限制,有明确的边界 |  |

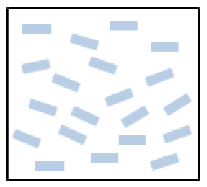

| 自由排列式 |  | 下团村 | 遗产性景观基因组没有一定的分布规则,依地形呈带状布局 |  |

| [1] |

赵荣, 王恩涌, 张小林, 等. 人文地理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.

|

| [2] |

蔡晴. 基于地域的文化景观保护[D]. 南京: 东南大学, 2006.

|

| [3] |

翟洲燕, 李同昇, 常芳, 等. 陕西传统村落文化遗产景观基因识别[J]. 地理科学进展, 2017, 36(9):1067-1080.

|

| [4] |

王云才, 石忆邵, 陈田. 传统地域文化景观研究进展与展望[J]. 同济大学学报:社会科学版, 2009, 20(1):18-24,51.

|

| [5] |

翟洲燕, 常芳, 李同昇, 等. 陕西省传统村落文化遗产景观基因组图谱研究[J]. 地理与地理信息科学, 2018, 34(3):87-94.

|

| [6] |

潘一禾. 文化与国际关系[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2005.

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

胡最, 刘沛林, 陈影. 传统聚落景观基因信息图谱单元研究[J]. 地理与地理信息科学, 2009, 25(5):79-83.

|

| [10] |

胡最, 刘沛林. 基于GIS的南方传统聚落景观基因信息图谱的探索[J]. 人文地理, 2008, 23(6):13-16.

|

| [11] |

申秀英, 刘沛林, 邓运员. 景观“基因图谱”视角的聚落文化景观区系研究[J]. 人文地理, 2006, 21(4):109-112.

|

| [12] |

胡最, 刘沛林, 申秀英, 等. 古村落景观基因图谱的平台系统设计[J]. 地球信息科学学报, 2010, 12(1):83-88.

|

| [13] |

胡最, 刘沛林. 中国传统聚落景观基因组图谱特征[J]. 地理学报, 2015, 70(10):1592-1605.

|

| [14] |

刘沛林. 中国传统聚落景观基因图谱的构建与应用研究[D]. 北京: 北京大学, 2011.

|

| [15] |

高瑞. 川西嘉绒藏族传统聚落景观研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2015.

|

| [16] |

陈秋渝, 杨俊熙, 罗施贤, 等. 川西林盘文化景观基因识别与提取[J]. 热带地理, 2019, 39(2):254-266.

|

| [17] |

曹帅强, 贺建丹, 邓运员. 中国南方传统聚落景观基因符号的图谱特征——以大湘西地区为例[J]. 经济地理, 2017, 37(5):191-198.

|

| [18] |

聂聆. 徽州古村落景观基因识别及图谱构建[D]. 合肥: 安徽农业大学, 2015.

|

| [19] |

曹帅强, 邓运员. 基于景观基因图谱的古城镇“画卷式”旅游规划模式——以靖港古镇为例[J]. 热带地理, 2018, 38(1):131-142.

|

| [20] |

胡最. 新书介绍:《家园的记忆与表达——传统聚落景观图谱的理论与实践》[J]. 热带地理, 2019, 39(2):318.

|

| [21] |

王兴中, 李胜超, 李亮, 等. 地域文化基因再现及人本观转基因空间控制理念[J]. 人文地理, 2014, 29(6):1-9.

|

| [22] |

翟洲燕. 新型城镇化进程中传统村落的统筹性响应机理与发展路径研究[D]. 西安: 西北大学, 2018.

|

| [23] |

向远林, 曹明明, 翟洲燕, 等. 陕西窑洞传统乡村聚落景观基因组图谱构建及特征分析[J]. 人文地理, 2019, 34(6):82-90.

|

/

| 〈 |

|

〉 |