Typological Distribution and Evolutionary Path of Urban Innovation Spaces from the Perspectives of Geographic and Network Agglomeration

Received date: 2024-10-11

Revised date: 2025-02-12

Online published: 2025-06-24

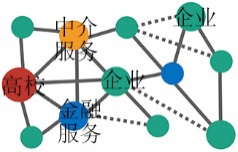

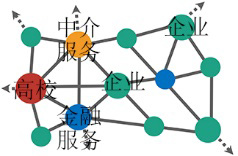

On the basis of analysis of the geographic and network agglomeration effects of urban innovation spaces, this paper constructs a typological spectrum of urban innovation spaces. Based on the patent application data of Nanjing, it identifies urban innovation spaces, constructs innovation networks, quantitatively determines the typologies of these spaces. It summarizes the general trend and mode in their typological evolution, and proposes a typological evolution path. It's found that: 1) The subject concentration and network correlation of innovation spaces in Nanjing have continued to increase, but the distribution of higher-level innovation spaces differs. 2) Innovation spaces in Nanjing generally evolve towards the 'high-density and high-network' type. During the process of type transition, it presents the characteristic of gradient expansion from the central area to the peripheral area. 3) The typological evolution of innovation spaces in Nanjing can be divided into four categories and eighteen subcategories. On this basis, it summarizes three evolutionary paths: geographic agglomeration-driven, network agglomeration-driven and synergy-driven. Innovation spaces on these paths exhibit distinct distribution characteristics.

TANG Shuang , LI Muhan , ZHANG Jingxiang . Typological Distribution and Evolutionary Path of Urban Innovation Spaces from the Perspectives of Geographic and Network Agglomeration[J]. Economic geography, 2025 , 45(4) : 244 -254 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2025.04.023

表1 南京市创新空间的类型跃迁模式Tab.1 Typological evolution modes of Nanjing's innovation spaces |

| 跃迁模式(个) | 城市创新空间类型 | 城市创新空间数量(个) | ||

|---|---|---|---|---|

| 2009—2011 | 2014—2016 | 2019—2021 | ||

| 变化 (19) | 低密弱网 | 低密弱网 | 高密弱网 | 5 |

| 低密弱网 | - | 高密弱网 | 1 | |

| - | 低密弱网 | 高密弱网 | 4 | |

| 低密弱网 | 低密弱网 | 高密强网 | 4 | |

| - | 低密弱网 | 高密强网 | 1 | |

| 低密弱网 | 低密强网 | 高密强网 | 2 | |

| 低密弱网 | 低密弱网 | 低密强网 | 1 | |

| 低密强网 | 低密强网 | 高密强网 | 1 | |

| 不变 (11) | 低密弱网 | 低密弱网 | 低密弱网 | 2 |

| - | 低密弱网 | 低密弱网 | 6 | |

| - | 高密弱网 | 高密弱网 | 2 | |

| - | 低密强网 | 低密强网 | 1 | |

| 消失 (7) | 低密弱网 | - | - | 2 |

| - | 低密弱网 | - | 5 | |

| 新增 (26) | - | - | 低密弱网 | 7 |

| - | - | 低密强网 | 2 | |

| - | - | 高密弱网 | 16 | |

| - | - | 高密强网 | 1 | |

表2 城市创新空间演化(升级)的阶段特征及规划重点的变化Tab.2 Stages in the evolution of urban innovation spaces and changes in planning priorities |

| 阶段 | 主体状态 | 网络状态 | 阶段特征 | 规划重点 | 具体措施 |

|---|---|---|---|---|---|

| 创新 萌芽 |  |  | 少量创新主体诞生; 创新主体间联系很少,创新合作几乎不存在 |  培育创新因子 | 以市场自发形成或政府主动培育为起点; 通过提供相对廉价空间等手段集聚原始资源 |

| 主体 集聚 |  |  | 创新主体开始集聚,尤其中小企业大量产生; 以“高校—企业”为代表的创新合作初步建立 |  吸引主体集聚 | 在资金、税费等方面给予优惠,形成要素流入洼地; 优先基础设施建设、保障空间充分供给,为规模扩张创造条件 |

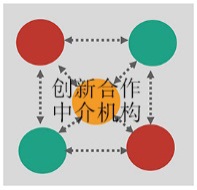

| 网络 发育 |  |  | 创新主体联系日益密切,创新网络趋于成熟 |  加强网络联系 | 关注创新合作中介机构和创新合作促进组织的培育和植入; 打造促进创新交流、激发创新合作的共享性空间与创意场景 |

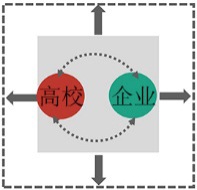

| 创新 锚固 |  |  | 创新活动活跃,创新合作密集,并开始溢出带动周边区域 |  推动创新辐射 | 优化创新环境,搭建正式或非正式的合作平台,鼓励不同主体、多种形式的跨区域协作 |

资料来源:根据参考文献[22]整理绘制。 |

| [1] |

王凯, 赵燕菁, 张京祥, 等. “新质生产力与城乡规划”学术笔谈[J]. 城市规划学刊, 2024(4):1-10.

|

| [2] |

唐爽, 张京祥. 城市创新空间及其规划实践的研究进展与展望[J]. 上海城市规划, 2022(3):87-93.

|

| [3] |

程鹏, 屠启宇. 响应创新发展逻辑的国土空间规划策略[J]. 城市规划学刊, 2022(6):72-79.

|

| [4] |

|

| [5] |

任俊宇, 刘希宇. 美国“创新城区”概念、实践及启示[J]. 国际城市规划, 2018, 33(6):49-56.

|

| [6] |

王兴平, 朱凯. 都市圈创新空间:类型、格局与演化研究——以南京都市圈为例[J]. 城市发展研究, 2015, 22(7):8-15.

|

| [7] |

王亮, 陈军, 石晓冬. 北京市科技创新空间规划研究:特征、问题与发展路径[J]. 北京规划建设, 2019(5):147-152.

|

| [8] |

李健. 创新驱动空间重塑:创新城区的组织联系、运行规律与功能体系[J]. 南京社会科学, 2016(7):76-82.

|

| [9] |

李迎成, 朱凯. 创新空间的尺度差异及规划响应[J]. 国际城市规划, 2022, 37(2):1-6.

|

| [10] |

栾峰, 何瑛, 张引. 文化创意产业空间集聚特征与园区布局规划导引策略——基于上海中心城区的企业选址解析[J]. 城市规划学刊, 2019(1):40-49.

|

| [11] |

陈江畅, 张京祥. 城市创新街区的景观生产及其机制解析——基于南京悦动·新门西的实证[J]. 城市发展研究, 2024, 31(9):17-20.

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

黄晓东, 马海涛, 苗长虹. 基于创新企业的中国城市网络联系特征[J]. 地理学报, 2021, 76(4):835-852.

|

| [15] |

|

| [16] |

曹湛, 戴靓, 杨宇, 等. 基于“蜂鸣—管道”模型的中国城市知识合作模式及其对知识产出的影响[J]. 地理学报, 2022, 77(4):960-975.

|

| [17] |

罗震东, 张艺媛, 汤剑虹. 虚实互动、双重集聚与流乡村的类型[J]. 国际城市规划, 2025, 40(1):1-9.

|

| [18] |

张京祥, 周子航. 创新竞租与制度激励:城市创新空间锚定的经济地理学解释[J]. 经济地理, 2021, 41(10):165-173,191.

|

| [19] |

曼纽尔·卡斯特. 网络社会的崛起[M]. 夏铸九,等,译. 北京: 社会科学文献出版社, 2003.

|

| [20] |

陈静, 卢敏仪, 罗皓, 等. 基于场空间与流空间关系的手机制造业空间组织研究——以华为P系列手机为例[J]. 资源开发与市场, 2023, 39(4):461-468.

|

| [21] |

罗震东. 新兴田园城市:移动互联网时代的城镇化理论重构[J]. 城市规划, 2020, 44(3):9-16,83.

|

| [22] |

张京祥, 唐爽, 何鹤鸣, 等. 面向创新型经济需求的空间供给与规划治理[M]. 南京: 东南大学出版社, 2023.

|

| [23] |

王缉慈, 等. 创新的空间:产业集群与区域发展[M]. 北京: 科学出版社, 2019.

|

| [24] |

沈丽珍, 罗震东, 陈浩. 区域流动空间的关系测度与整合——以湖北省为例[J]. 城市问题, 2011(12):30-35.

|

| [25] |

孙瑜康, 孙铁山, 席强敏. 北京市创新集聚的影响因素及其空间溢出效应[J]. 地理研究, 2017, 36(12):2419-2431

|

| [26] |

|

| [27] |

陈清怡, 千庆兰, 姚作林. 城市创新空间格局与地域组织模式——以北京、深圳与上海为例[J]. 城市规划, 2022, 46(10):25-38.

|

| [28] |

王纪武, 刘妮娜, 桑万琛. 城市协同创新发展的组织模式与结构研究——以杭州市为例[J]. 城市发展研究, 2021, 28(8):77-84.

|

| [29] |

成征宇, 徐承红. 中国城市协同创新网络时空演变特征分析[J]. 人文地理, 2024, 39(6):152-161.

|

| [30] |

李迎成. 基于创新活动分布视角的城市创新空间结构测度与演变特征[J]. 城市规划学刊, 2022(1):74-80.

|

| [31] |

唐爽, 张京祥, 何鹤鸣, 等. 创新驱动的大都市近郊功能转型与规划应对——基于南京紫金山科创带的实践探索[J]. 上海城市规划, 2023(4):85-91.

|

| [32] |

霍伟, 栾峰, 张引, 等. 聚集与网络:长三角地区创新空间的格局演化与驱动模式[J]. 城市发展研究, 2023, 30(6):72-80.

|

| [33] |

栾心晨, 黄永源, 朱晟君, 等. 被低估的边缘:边缘区域创新研究综述[J]. 经济地理, 2024, 44(11):1-12.

|

| [34] |

何鹤鸣, 张京祥. 链接型空间在产业区创新网络建构中的作用——以无锡、衢州为例[J]. 城市规划学刊, 2022(6):28-35.

|

/

| 〈 |

|

〉 |