Morphological Evolution and Influence Mechanism of Suzhou Urban Space from the Perspective of Double Dimension

Received date: 2018-09-11

Revised date: 2019-01-31

Online published: 2025-04-23

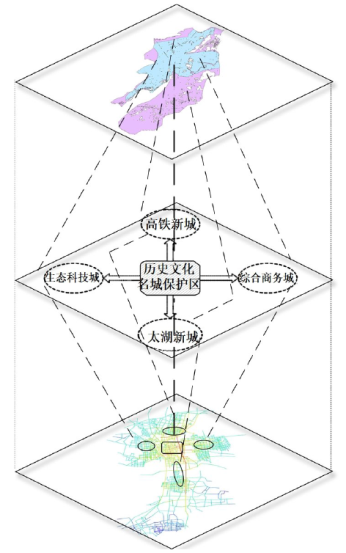

Urban spatial form is the important basis of urban planning and construction. Taking Suzhou as the research object and based on Landsat remote sensing images in1990, 2000, 2010 and 2017, this paper analyzes the morphological evolution characteristics of urban exterior and interior space, and reveals its influence mechanism applying fractal theory and space syntax. Results display: 1) From the urban external morphological evolution, the expansion of urban external land has successively experienced three stages of development, namely, "low strength and high speed", "medium strength and medium speed" and "high strength and low speed". 2) From the urban internal morphological evolution, the global integrated core scale is continuously expanding and the integrated core form is gradually improved. Integrated core transformation from a single center in the early 1990s to a multicenter. 3) The evolution of urban internal and external forms has certain regularity and synchrony based on road traffic system and land expansion. The evolution trend of urban forms both in external and internal dimensions is "stripped multi-core", "administrative cluster multicore" and functional cluster multicore. 4) Natural factors, economic factors, traffic factors and policy factors are the main driving forces for the evolution of Suzhou urban spatial form.

XU Yinfeng , WANG Degen , SHA Mengyu . Morphological Evolution and Influence Mechanism of Suzhou Urban Space from the Perspective of Double Dimension[J]. Economic geography, 2019 , 39(4) : 75 -84 . DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2019.04.010

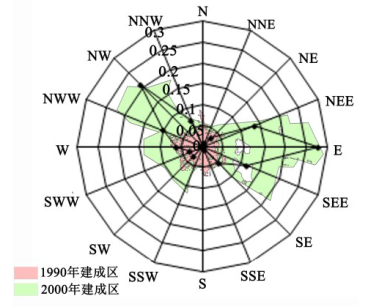

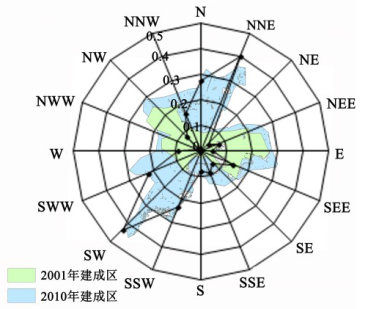

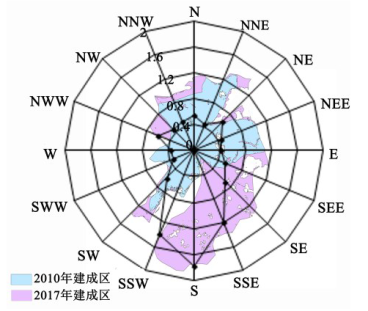

图3 不同时期苏州主城区分扇区图Fig.3 Sector diagram ofThe main city distinguishurban area sector diagram in different periods of Suzhou |

表1 1990—2017年苏州市扩展强度演变Tab.1 The expansion intensity evolution in Suzhou from 1990 to 2017 |

| 时间段 | 第一阶段(1990—2000) | 第二阶段(2001—2010) | 第三阶段(2011—2017) |

|---|---|---|---|

| 扩展强度雷达图 |  |  |  |

| 主要扩展方向 | E++++、NW+++ | SW++++、NNE+++、N++、SSW+ | S++++、SSW+++、SSE++、NWW+、N+ |

注:++++、+++、++、+分别代表扩展强度由高到低 |

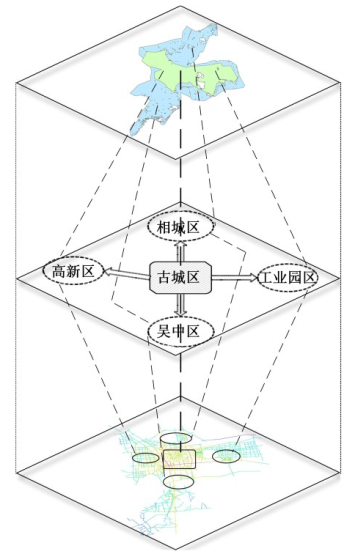

表2 不同时期苏州城市形态格局演变Tab.2 Evolution of Suzhou City morphology in different periods |

| 时间段 | 第一阶段(1990—2000年) | 第二阶段(2001—2010年) | 第三阶段(2011—2017年) |

|---|---|---|---|

| 城市外部形态扩展方向 | E、NW、NEE、SEE | SW、NNE、N、SSW、SWW | S、SSW、SSE、NWW、N |

| 城市内部集成核转移方向 | 西北、东 | 南、北、东 | 东、西、南、北 |

| 城市形态格局 |  |  |  |

| “一体两翼”条带状多核 | “五区组团”组团状行政型多核 | “一核四城”组团状功能型多核 |

| [1] |

赵辉, 王东明, 谭许伟. 沈阳城市形态与空间结构的分形特征研究[J]. 规划师, 2007(2):81-83.

|

| [2] |

肖琳, 田光进. 天津城市扩展空间模式与驱动机制研究[J]. 资源科学, 2014, 36(7):1 327-1 335.

|

| [3] |

李加林, 许继琴, 李伟芳, 等. 长江三角洲地区城市用地增长的时空特征分析[J]. 地理学报, 2007, 62(4):437-447.

|

| [4] |

刘盛和, 吴传钧, 沈洪泉. 基于GIS的北京城市土地利用扩展模式[J]. 地理学报, 2000, 55(4):407-416.

|

| [5] |

李平星, 樊杰. 城市扩张情景模拟及对城市形态与体系的影响[J]. 地理研究, 2014, 33(3):509-519.

|

| [6] |

马荣华, 陈雯, 陈小卉, 等. 常熟市城镇用地扩展分析[J]. 地理学报, 2004, 59(3):418-426.

|

| [7] |

谭雪兰, 欧阳巧玲, 江喆, 等. 基于RS/GIS的长沙市城市空间扩展及影响因素[J]. 经济地理, 2017, 37(3):81-85.

|

| [8] |

任启龙, 王利, 韩增林, 等. 基于城市年轮模型的城市扩展研究[J]. 地理研究, 2017, 36(7):1 364-1 376.

|

| [9] |

龙瀛, 沈振江, 毛其智, 等. 基于约束性CA方法的北京城市形态情景分析[J]. 地理学报, 2010, 65(6):643-655.

|

| [10] |

杨俊, 国安东, 席建超, 等. 城市三维景观格局时空分异特征研究[J]. 地理学报, 2017, 72(4):646-656.

|

| [11] |

秦静, 方创琳, 王洋. 基于元胞自动机的城市三维空间增长仿真模拟[J]. 地球信息科学学报, 2013, 15(5):662-671.

|

| [12] |

赵坚. 城市交通及其塑造城市形态的功能[J]. 城市问题, 2008(5):2-6.

|

| [13] |

毛蒋兴, 闫小培. 城市交通系统与城市空间格局互动影响研究[J]. 城市规划, 2005(5):45-54.

|

| [14] |

王建华. 城市空间轴向发展的交通诱导因素分析[J]. 上海城市规划, 2009(3):16-19.

|

| [15] |

|

| [16] |

张国华, 李凌岚. 综合高速交通枢纽对城镇空间结构的影响[J]. 城市规划, 2009, 33(3):93-96.

|

| [17] |

闫小培, 毛蒋兴. 高密度开发城市的交通与土地利用互动关系:以广州为例[J]. 地理学报, 2004, 59(5):643-652.

|

| [18] |

沈宏婷, 张京祥, 陈眉舞. 中国大城市空间的“多中心”重组[J]. 城市问题, 2005(4):25-30.

|

| [19] |

|

| [20] |

储金龙. 城市空间形态定量分析研究[M]. 南京: 东南大学出版社, 2007.

|

| [21] |

车前进, 马晓冬, 朱传耿, 等. 徐州城市形态演变的分形分析[J]. 云南地理环境研究, 2007, 19(4):28-32.

|

| [22] |

|

| [23] |

赖清华, 马晓冬, 谢新杰, 等. 基于空间句法的徐州城市空间形态特征研究[J]. 规划师, 2011, 27(6):96-100.

|

| [24] |

王静文, 毛其智, 党安荣. 北京城市的演变模型:基于句法的城市空间与功能模式演进的探讨[J]. 城市规划学刊, 2008(3):82-88.

|

| [25] |

李江, 郭庆胜. 基于句法分析的城市空间形态定量研究[J]. 武汉大学学报:工学版, 2003, 36(2):69-73.

|

| [26] |

王勇, 李广斌, 施雯. 苏州城市空间生产特征与机制——兼论苏州城市空间结构演化[J]. 现代城市研究, 2015(11):125-130.

|

| [27] |

储金龙, 马晓冬, 高抒, 等. 南通地区城镇用地扩展时空特征分析[J]. 自然资源学报, 2006, 21(1):55-63.

|

| [28] |

王慧芳, 周恺. 2003—2013年中国城市形态研究评述[J]. 地理科学进展, 2014, 33(5):689-701.

|

/

| 〈 |

|

〉 |